アンケート調査による糖尿病性舞踏病の臨床的特徴の解明(国内64症例の調査結果)

2025年06月18日患者・一般

発表のポイント

- 64症例の糖尿病性舞踏病の症例を調査し、臨床像を包括的に明らかにしました。

- 低血糖や急激な血糖補正後の発症は、症状の長期化と関連する可能性が示されました。

- 糖尿病性舞踏病の認知度が高まり、迅速に診断と治療をされることが期待されます。

研究概要

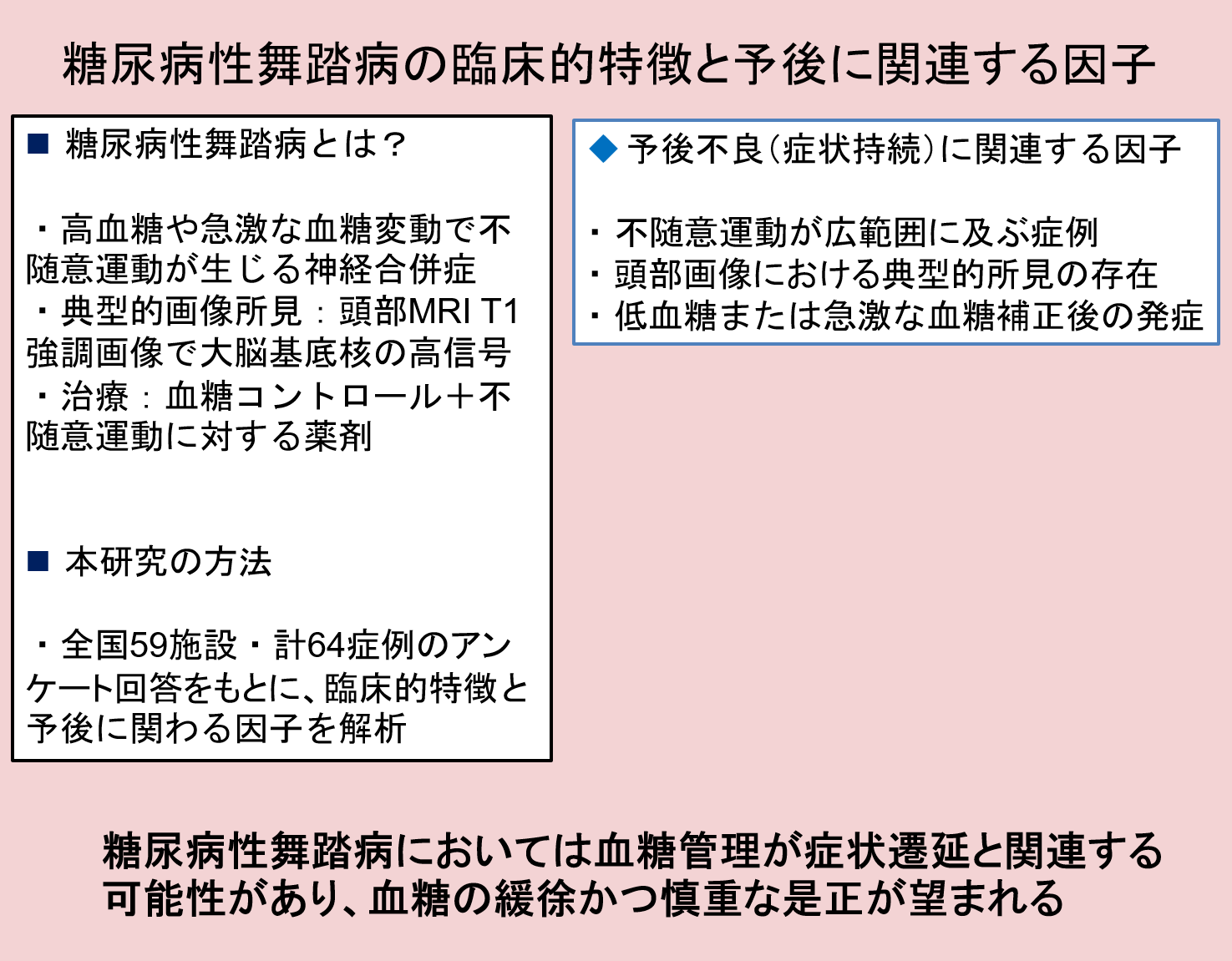

東京大学医学部附属病院の荒川直子病院診療医、青山倫久特任講師(病院)、山内敏正教授らの研究グループは、糖尿病に伴う稀な神経合併症である「糖尿病性舞踏病」について、全国59施設の計64症例を対象にアンケート調査を実施し、臨床的特徴および予後に関連する要因を分析しました。その結果、多くは高齢の2型糖尿病で糖尿病性舞踏病を発症し、発症時の血糖値の中央値は475mg/dlと著明高値を示しました。主な治療は血糖コントロールであり、60.9%の症例は6ヶ月以内に症状が消失しました。低血糖や急速な血糖補正後に糖尿病性舞踏病を発症した症例も一定数あり、そのような症例では症状が長く持続する傾向が見られました。本研究は、糖尿病性舞踏病の理解を深め、早期診断と適切な管理による予後改善に貢献するものと期待されます。

研究内容

1.研究の背景

糖尿病性舞踏病は、糖尿病において著明な高血糖や急激な血糖変動が引き金となって生じる、手足などの不随意運動を主症状とする神経合併症です。発症頻度は低いものの、高齢の2型糖尿病症例を中心に報告されており、MRIなどの画像所見で大脳基底核の異常を認めることが多いとされていますが、発症の背景や臨床的特徴、予後に関する詳細は十分に解明されていませんでした。本研究では、日本国内で症例報告された糖尿病性舞踏病に対し、該当施設へのアンケート調査を実施し、臨床的特徴と予後に関する因子を明らかにすることを目的としました。

2.研究成果

最終的に59施設から64症例の有効回答が得られ、解析の対象としました。年齢の中央値は73歳と高齢者が多く、性差はなく、2型糖尿病が全体の92.2%を占めました。発症時の血糖値の中央値は475mg/dl、HbA1cの中央値は14.3%といずれも著明に高値を示しており、血糖マネジメントの不良が背景にあることが明らかとなりました。多くの症例は重度の高血糖で発症していましたが、14症例では低血糖または血糖値の急激な補正が発症の契機となっていました。不随意運動の特徴としては片側性が82.8%と多くを占めていました。糖尿病性舞踏病の典型的画像所見であるMRIT1強調画像での大脳基底核の高信号を認めた症例は全体の73%、CTで大脳基底核の高吸収域を認めた症例は全体の61.4%でした。治療としては、血糖マネジメントのみを行った症例が35.9%、血糖マネジメントに加えて不随意運動に対する薬剤を併用した症例は64.1%でした。症状改善までの日数の中央値は7日でした。さらに、6ヶ月以内に症状が消失した「早期寛解群(60.9%)」と6ヶ月より長く症状が残存した「長期持続群(39.1%)」を比較すると、以下の3点が症状の長期持続と有意に関連していることが示されました。

・症状の広がり(全身性不随意運動)

・典型的画像所見の有無(MRI/CT)

・発症契機が低血糖や急速な血糖補正であること

これらの結果は、単なる高血糖のみならず、低血糖や血糖の急激な補正が病態や予後に影響を与える可能性を示しています。

3.社会的意義や今後の展望

本研究により、糖尿病性舞踏病の臨床的特徴や予後に影響を与える要因が明らかとなりました。特に、低血糖や急激な血糖補正を契機とする発症では、症状が長期化する傾向があることが示され、血糖管理においては緩やかかつ慎重な調整が重要であることが示唆されました。

今後、糖尿病性舞踏病に対する理解と認識が医療現場で広まり、早期の診断と適切な治療介入が促され、患者の予後の改善に寄与することが期待されます。

図:糖尿病性舞踏病の臨床的特徴と予後に関連する因子

論文情報

雑誌名

Journal of Diabetes Investigation

論文タイトル

Elucidation of the clinical traits of diabetic chorea through a questionnaire survey

著者

Naoko Arakawa*, Tomohisa Aoyama*, Hirotsugu Suwanai, Gotaro Toda, Iseki Takamoto, Yukiko Okazaki, Takashi Kadowaki, Toshimasa Yamauchi (*co-first author)

DOI

10.1111/jdi.14392

掲載日

2024年12年23日(オンライン)

研究者

荒川 直子(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 病院診療医)

青山 倫久(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 特任講師(病院))

諏訪内 浩紹(東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 准教授)

戸田 郷太郎(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 助教)

高本 偉碩(東京医科大学茨城医療センター 教授)

岡崎 由希子(順天堂大学医学部附属 練馬病院 准教授)

門脇 孝(東京大学名誉教授/虎の門病院 院長)

山内 敏正(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 教授)

用語解説

(注1) 糖尿病性舞踏病:

著明な高血糖や急激な血糖変動で不随意運動が生じる合併症。

頭部画像検査で大脳基底核に異常所見を認める症例が多い。治療は基本的に血糖マネジメントだが不随意運動に対する薬剤が使用されることもある。血糖マネジメントにより症状は改善するが、一定数の症例では症状の持続が見られる。

(注2)大脳基底核:

運動調節、学習、認知機能、感情制御等に関与する脳の深部構造。大脳基底核が障害されると様々な運動障害が生じる。

(注3)HbA1c:

赤血球の中にあるヘモグロビンにグルコースが結合した糖化ヘモグロビン。血液中の総ヘモグロビンに対する糖化したヘモグロビンの割合をHbA1c(%)で示す。HbA1cは、過去1~2カ月間の血糖値の平均を反映する指標であり、糖尿病の診断や管理に重要な役割を果たす。

(注4) MRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴画像診断)検査:

強力な磁場と電波(ラジオ波)を利用して、体内の詳細な画像を撮像する医療診断技術。

(注5)T1強調画像(T1-weighted imaging、T1WI):

MRIの撮像方法の一つであり、組織のT1緩和時間の違いを利用してコントラストを強調した画像。主に脂肪が高信号(白く)、水が低信号(黒く)に映る特徴がある。

(注6)CT検査(Computed Tomography、コンピューター断層撮影):

X線を使用して体の内部を詳細に撮影する医療画像診断法。通常のX線(レントゲン)では得られない、三次元的な断面画像(輪切りの画像)を得ることができる。

(注7)不随意運動:

自分の意思とは関係なく生じる異常な運動である。代表的な不随意運動は、舞踏病(素早い不規則な動き)、振戦(震え)、ジストニア(異常な筋収縮)、アテトーゼ(ゆっくりした動き)などがある。