血管内皮XORを標的としたマルファン症候群の大動脈瘤に対する新規治療の可能性

2025年03月19日患者・一般

発表のポイント

- マルファン症候群の患者とモデルマウスの大動脈内皮細胞にキサンチンオキシドレダクターゼ(XOR)という酸化還元酵素が活性化していることを見出しました。

- モデルマウスにXOR阻害剤:フェブキソスタット(販売名:フェブリク®)を投与したところ、大動脈瘤の進展が抑制されました。

- マルファン症候群患者の大動脈瘤に対する新たな治療薬の確立につながると期待されます。

研究概要

マルファン症候群は、遺伝子の異常によって結合組織などに異常が生じ、全身のあらゆる臓器に障害が現れる遺伝性の難病疾患です。大動脈基部が洋ナシ状に拡大し、若くして大動脈瘤(注1)の破裂や大動脈解離を発症し、突然死を起こしてしまいます。早期からの大動脈瘤に対する介入が大切ですが、依然としてその拡大を確実に抑制する治療薬は存在せず、新規の治療薬が求められています。

東京大学医学部附属病院 循環器内科の八木宏樹 助教、赤澤宏 講師、同大学院医学系研究科 先端循環器医科学講座の小室一成 特任教授らの研究グループは、マルファン症候群のモデルマウスと患者さんの大動脈組織を用いて、大動脈の血管内皮細胞(注2)に存在するキサンチンオキシドレダクターゼ(XOR)(注3)という酵素に焦点を当てた治療(XOR阻害剤:フェブキソスタット(販売名:フェブリク®))が、大動脈基部拡大を抑制できることを世界で初めて明らかにしました。既存薬剤を用いたドラックリポジショニング(注4)が可能であり、将来的に全国のマルファン症候群患者さんの生活の質や生命予後を向上させることが期待されます。

本研究結果は日本時間1月30日に米国科学雑誌Arterioscler Thromb Vasc Biolにて発表されました。

研究内容

1.研究の背景

マルファン症候群は、フィブリリン1(注5)をコードするFBN1の異常によって全身の結合組織の構造や機能が変化し、大動脈(洋ナシ状の大動脈基部拡大:大動脈弁輪拡張症)や骨格、目、肺、皮膚などの全身の多臓器に障害が生じる常染色体顕性遺伝(注6)の難治性疾患です。大動脈弁輪拡張症の進行に伴う大動脈瘤破裂や大動脈解離は若年の突然死の原因となるため、アンジオテンシンII 1型受容体阻害薬(注7)やβ遮断剤(注8)を服用することで大動脈基部の拡大を早期から抑制することが、現在の診療指針の中で科学的に最も効果的な治療法として推奨されています。しかし完全に大動脈基部の拡大を抑制することが出来ず、手術を回避できない場合があり、新規の治療薬の早急な開発が求められています。

2.研究成果

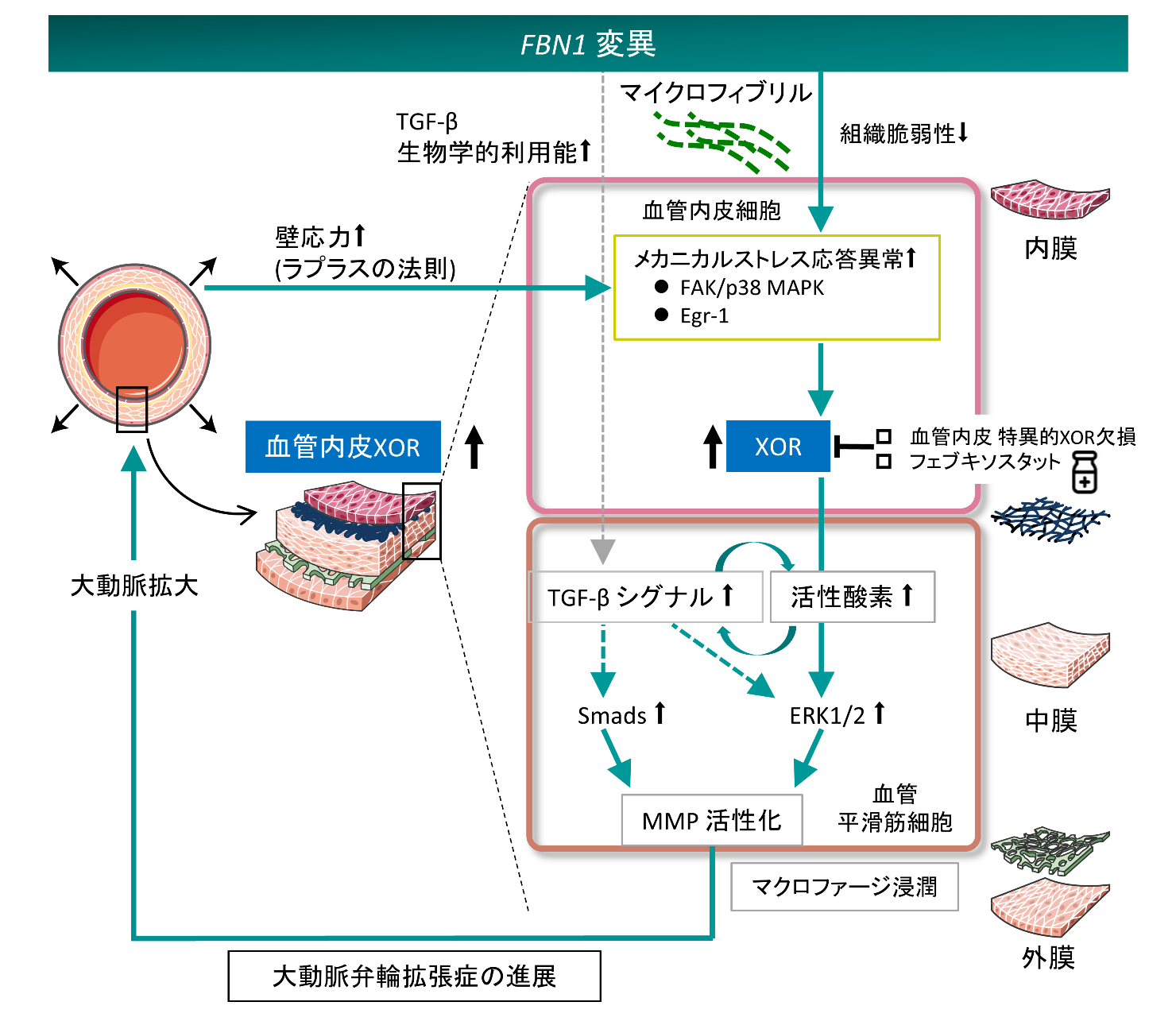

研究グループは、MFSのモデルマウスであるFbn1C1041G/+マウス(注9)とMFS患者さんの大動脈組織を用いて、大動脈瘤の進展を抑制する治療開発に臨みました。まず研究グループは、モデルマウスと患者さんの胸部大動脈全層で、酸化ストレスが亢進していることを見出しました。その発生起源としてXORという酸化還元酵素に着目し、モデルマウスと患者さんの胸部大動脈内皮細胞でXORの発現と活性が有意に上昇していることを確認しました。マルファン症候群の大動脈瘤形成にXORがどのような役割を果たしているか評価するために、血管内皮細胞で特異的にXORの発現を消失させたモデルマウスを作成したところ、大動脈瘤の形成が有意に抑制されました。更に、モデルマウスに既存の尿酸降下薬であるXOR阻害剤(フェブキソスタット)を低用量(1 mg/kg/日)、高用量(5 mg/kg/日)で飲水投与したところ、共に胸部大動脈径が有意に抑制されました。重要な点は、これらの投与量がヒトで換算すると臨床で用いられる最大投与量以下であったことです。これらのマウスの縮小した大動脈では、大動脈の病理組織学的な変化(エラスチンの断裂や線維化)が改善するだけではなく、大動脈周囲のマクロファージなどの炎症細胞浸潤やメカニカルストレス(注10)応答因子であるEgr-1やリン酸化p38 MAPK、リン酸化FAKなどの発現も低下し、TGF-βシグナル下流の細胞内シグナル伝達系も減少していることが分かりました。最後に、モデルマウスと患者さんの大動脈内皮細胞でXORの発現が上昇している機序を解明するために、ヒト大動脈の初代内皮細胞を培養し、機械を用いて伸展刺激を加えたところ、メカニカルストレス応答因子であるリン酸化FAK/リン酸化p38 MAPK/ Egr-1 を介して、XORの発現が上昇することが明らかになりました。これらの結果から、マルファン症候群の大動脈では、FBN1の変異をきっかけに大動脈内皮細胞のメカニカルストレス応答異常が生じ、同部位におけるXORの発現と活性が上昇することで、酸化ストレス物質が内膜・中膜と全層に拡大し、大動脈瘤が進展することが明らかとなりました。

3.今後の展望

フェブキソスタットは、2011年に高尿酸血症患者を対象として本邦及び米国・カナダ・欧州諸国など70か国で薬事承認を受け、既に多くの痛風、高尿酸血症及びがん化学療法に伴う高尿酸血症の患者で使用されてきた経口薬でもあり、本疾患の大動脈瘤に対するドラックリポジショニングが可能です。前述の標準治療の問題点を解決するために、ARBやβ遮断剤に、既存の尿酸降下薬であるXOR阻害剤:フェブキソスタットを追加することで、マルファン症候群患者さんの大動脈基部拡大の進展をどの程度抑制することができるか、探索的に検討する特定臨床研究を構想しています。本疾患は、発症率2-3/10,000人と比較的高く全国で約2万人近くの患者がおり、若年の突然死の原因となる難病指定疾患です。本臨床研究の成果次第では、外科的加療を回避し、患者の生活の質や予後を向上させることが期待され、社会的意義は大きいと思われます。

図:研究成果のまとめ

マルファン症候群の大動脈では、FBN1の変異を契機に大動脈内皮細胞のメカニカルストレス応答異常が生じ、XORに由来する酸化ストレス物質が内膜・中膜と全層に拡大する。XOR阻害剤や内皮XORを特異的に消失させることで、大動脈の拡大は抑制される。

論文情報

雑誌名

Arterioscler Thromb Vasc Biol

論文タイトル

XOR-Derived ROS in Tie2-Lineage Cells Including Endothelial Cells Promotes Aortic Aneurysm Progression in Marfan Syndrome

著者

Hiroki Yagi, Hiroshi Akazawa*, Qing Liu, Kimiko Yamamoto, Kan Nawata, Akiko Saga-Kamo, Masahiko Umei, Hiroshi Kadowaki, Ryo Matsuoka, Akito Shindo, Shun Okamura, Haruhiro Toko, Norifumi Takeda, Masahiko Ando, Haruo Yamauchi, Norihiko Takeda, Mehdi A Fini, Minoru Ono, Issei Komuro*(*責任著者)

DOI

10.1161/ATVBAHA.124.321527

掲載日

2025年1月30日(オンライン)

研究者

八木 宏樹 (東京大学医学部附属病院 循環器内科 助教)

赤澤 宏 (東京大学医学部附属病院 循環器内科 講師)

武田 憲文 (東京大学医科学研究所附属病院 循環器内科 講師)

小室 一成 (東京大学大学院医学系研究科 先端循環器医科学講座 特任教授/国際医療福祉大学 副学長)

研究助成

本研究は、日本学術振興会(科研費18K08097、21K08023、22K16129)、日本医療研究開発機構(難治性疾患実用化研究事業18ek0109178h0003、18ek0109178h0003)、CREST(進化科学技術研究コアJP20gm0810013)から助成を受け実施しました。

用語解説

(注1)大動脈瘤:

先天的結合織異常や動脈硬化などにより、大動脈に瘤状のふくらみができる病気です。大動脈は、心臓から全身に血液を送るはたらきを持つ血管です。

(注2)血管内皮細胞:

血管内皮細胞とは、血管の内側を覆っている薄い層のことです。血管は無数の血管内皮細胞から成っています。血管内皮は、血液がスムーズに流れるようにする役割以外にも、血液の成分が体の他の部分に漏れ出ないようにし、血液が固まりすぎないように調節する働きもしています。

(注3)キサンチンオキシドレダクターゼ(XOR):

バクテリアから哺乳類、高等植物にわたる広範囲の生物種が有している酵素のひとつです。ヒトにおいてXORは尿酸を産生する唯一の酵素であるため、尿酸生成阻害による痛風、高尿酸血症治療薬の標的酵素となります。

(注4)ドラックリポジショニング:

既存のある疾患に有効な治療薬から、別の疾患に有効な薬効を見つけ出すことです。ドラッグリポジショニングに使われる医薬品は、既にヒトでの安全性や薬物動態の試験が済んでいるため、いくつかの試験をスキップでき、また薬剤の製造方法が確立しているため開発期間の短縮・研究開発コストを低減できます。

(注5)フィブリリン1:

FBN1遺伝子にコードされるタンパク質で、細胞外の基質に存在する巨大な糖タンパク質です。体中の弾性組織や非弾性結合組織の構造的支持を行っています。

(注6)常染色体顕性遺伝:

片方の親が、もう片方の親の遺伝子の特性を押さえつけるような遺伝子をもつ場合、その遺伝子を顕性遺伝子といい、その遺伝形式を顕性遺伝といいます。

(注7)アンジオテンシンII 1型受容体阻害薬:

アンジオテンシンIIの受容体を阻害し、アンジオテンシンIIの血管収縮作用などを阻害し血圧を低下させます。また本剤には降圧作用の他、心臓や腎臓の保護作用なども期待できるとされています。

(注8)β遮断剤:

交感神経のβ受容体への遮断作用により血圧や心拍数などを抑えることで高血圧、狭心症、頻脈性不整脈などを改善する薬です。

(注9)Fbn1C1041G/+マウス:

FBN1の1041番目のシステインがグリシンに一塩基置換された変異が導入されたマウスです。マルファン症候群のモデルマウスとして知られており、自然発症的に胸部大動脈瘤を生じます。

(注10)メカニカルストレス:

細胞や組織が体内で受ける様々な物理的刺激のことです。細胞生物学分野における用語の一つですが、一言で言えば、身体の中で作用する力のことです。