脊椎椎体骨折と脳の関係を解明

2025年03月10日患者・一般

―脊椎椎体骨折のある人では海馬を含む脳領域が小さいことが明らかに―

発表のポイント

- 本研究は、日本の大規模住民コホート研究「ROADスタディ(Research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against Disability study)」の脳MRIデータを用いて、脊椎椎体骨折と脳の関係を解析したものです。

- 脊椎椎体骨折がある人では、脳の特定部位(右海馬・右扁桃体・右海馬傍回)の容積が小さいことが確認されました。特に男性では、脊椎椎体骨折と脳構造の関連が女性よりも顕著であることが明らかになりました。

- 本研究の結果は、骨と脳の健康の関連性を踏まえた包括的なケアの重要性を示唆しており、今後の認知機能維持や高齢者の生活の質の向上への貢献が期待されます。

研究概要

東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科の中嶋香児特任臨床医、田中栄教授、大島寧准教授、22世紀医療センター ロコモ予防学講座の吉村典子特任教授らの研究チームは、日本の大規模住民コホート研究「ROADスタディ」の脳MRIデータを用いて、脊椎椎体骨折と脳の灰白質容積の関連を調査しました。

本研究では、ROADスタディ(Research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against Disability study)の第4回調査(2015–2016年)に参加した1,751名のMRIデータを解析し、脊椎椎体骨折のある群(VF+)とない群(VF-)の脳構造の違いを検討しました。その結果、VF+群では右海馬、右扁桃体、右傍海馬回の容積がVF-群に比べて小さいことが確認されました。

これらの脳領域は記憶、感情処理、視空間認知などに関与しており、脊椎椎体骨折のある人ではこれらの領域に特異的な影響がみられる可能性が示唆されました。特に、男性ではこの関連がより顕著であることが明らかになりました。

本研究の結果は、骨と脳の健康の関連性を踏まえた包括的なケアの重要性を示しており、今後の認知機能維持や高齢者の生活の質の向上への貢献が期待されます。

本研究成果は、2025年2月5日に米国科学雑誌Osteoporosis Internationalにて発表されました。

研究内容

1.研究の背景

脊椎椎体骨折は、高齢者に多く見られる骨粗鬆症の代表的な合併症であり、生活の質の低下や要介護状態のリスクを高めることが知られています。また、近年の研究により、骨と脳の健康には何らかの関連がある可能性が指摘されてきました。例えば、骨密度の低下が脳の萎縮や認知機能の低下と関係していることが報告されています。しかし、脊椎椎体骨折が脳の構造とどのように関連しているかについては、これまで十分に明らかにされていませんでした。

本研究は、日本の大規模住民コホート研究「ROADスタディ(Research on Osteoarthritis/Osteoporosis Against Disability study)」の脳MRIデータを用いて、脊椎椎体骨折と脳の構造の関連を解析し、この未解明の領域に新たな知見をもたらすことを目的としました。

2.研究の内容

ROADスタディの第4回調査(2015–2016年)に参加した1,751名の脳MRIデータおよび立位全脊椎X線写真を用いて、胸椎/腰椎に脊椎椎体骨折のある群(VF+:113名)とない群(VF-:1,638名)の脳構造の違いを検討しました。椎体骨折の判定は半定量的評価法を用いて行いました(図1)。脳の灰白質容積を評価する手法(Voxel-Based Morphometry)を用いて脳灰白質容積を計算し、骨折の有無による影響を解析した結果、以下のことが明らかになりました。

VF+群ではVF-群と比べて、右海馬や右前帯状皮質、右視床などの領域の容積が小さい傾向がありました(図2)。その中で特に右海馬を含む領域はVF+群において有意に小さいことが確認されました。この領域(以下、右海馬クラスターと呼ぶ)には、海馬や扁桃体、海馬傍回などの領域が含まれていました(図3)。これらの領域は記憶、感情処理、視空間認知などに関与していることが知られています。特に海馬は記憶形成に重要な役割を果たしており、扁桃体は情動制御、海馬傍回は空間認知に深く関わっていると言われています。右海馬クラスターの容積が脊椎椎体骨折と関連していることは、骨折が単なる骨の問題ではなく、脳の特定の機能領域にも影響を及ぼす可能性を示唆します。

また、脊椎椎体骨折と右海馬クラスターの容積との関連は、女性より男性でより顕著に見られました(図4)。つまり、男性のVF+群では、右海馬クラスターの容積低下が女性と比べてより顕著でした。この結果から、脊椎椎体骨折と脳との関連は性別によって異なる可能性が示唆されました。

図1:脊椎椎体骨折の評価法

立位全脊椎X線写真を用いて、第4胸椎から第5腰椎までの胸椎および腰椎に椎体高の減少があるか調べました。椎体高減少の判定には半定量的評価法を用いて行いました。

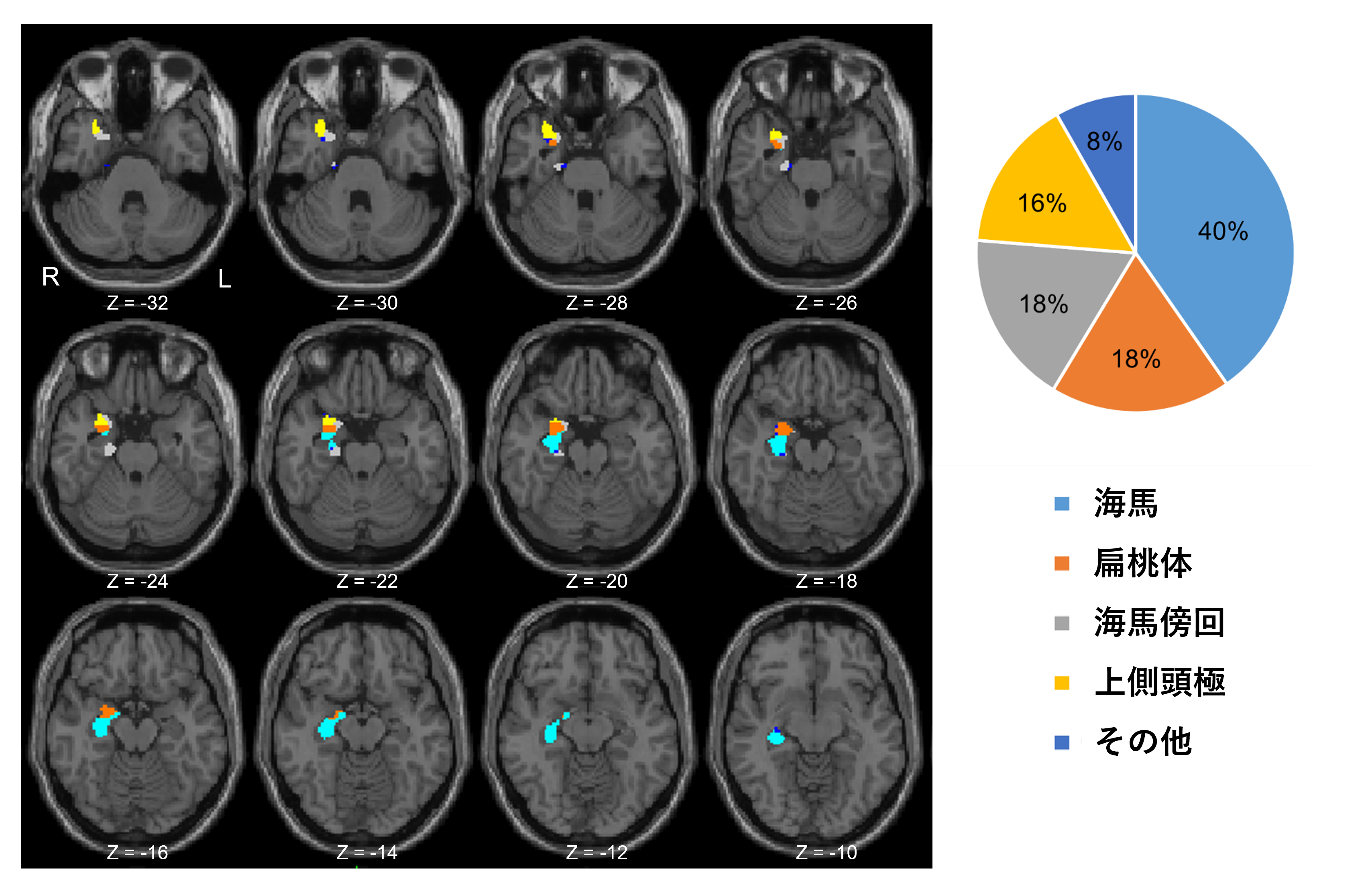

図2:脊椎椎体骨折がある人では、右海馬を含む脳領域の容積が小さかった

脳の構造を比較するため、年齢、性別、全脳容積、認知機能(MMSEスコア、注1)の影響を統計的に調整し、「Voxel-Based Morphometry」(注2)という手法を用いて解析しました。その結果、脊椎椎体骨折(VF)がある人(VF+群)では、骨折がない人(VF-群)に比べて右海馬を含む領域の灰白質の容積が有意に小さいことが確認されました。

VF:椎体骨折、MNI:モントリオール神経研究所(注3)、p-FEW:ファミリーワイズエラー補正p値(注4)

図3:影響を受けたのは、記憶や感情、空間認識を担う脳領域だった

本研究で見つけることができた領域(右海馬クラスター)には海馬や扁桃体、海馬傍回などが含まれていました。海馬は記憶、扁桃体は情動制御、海馬傍回は空間認知に関わっていると言われています。

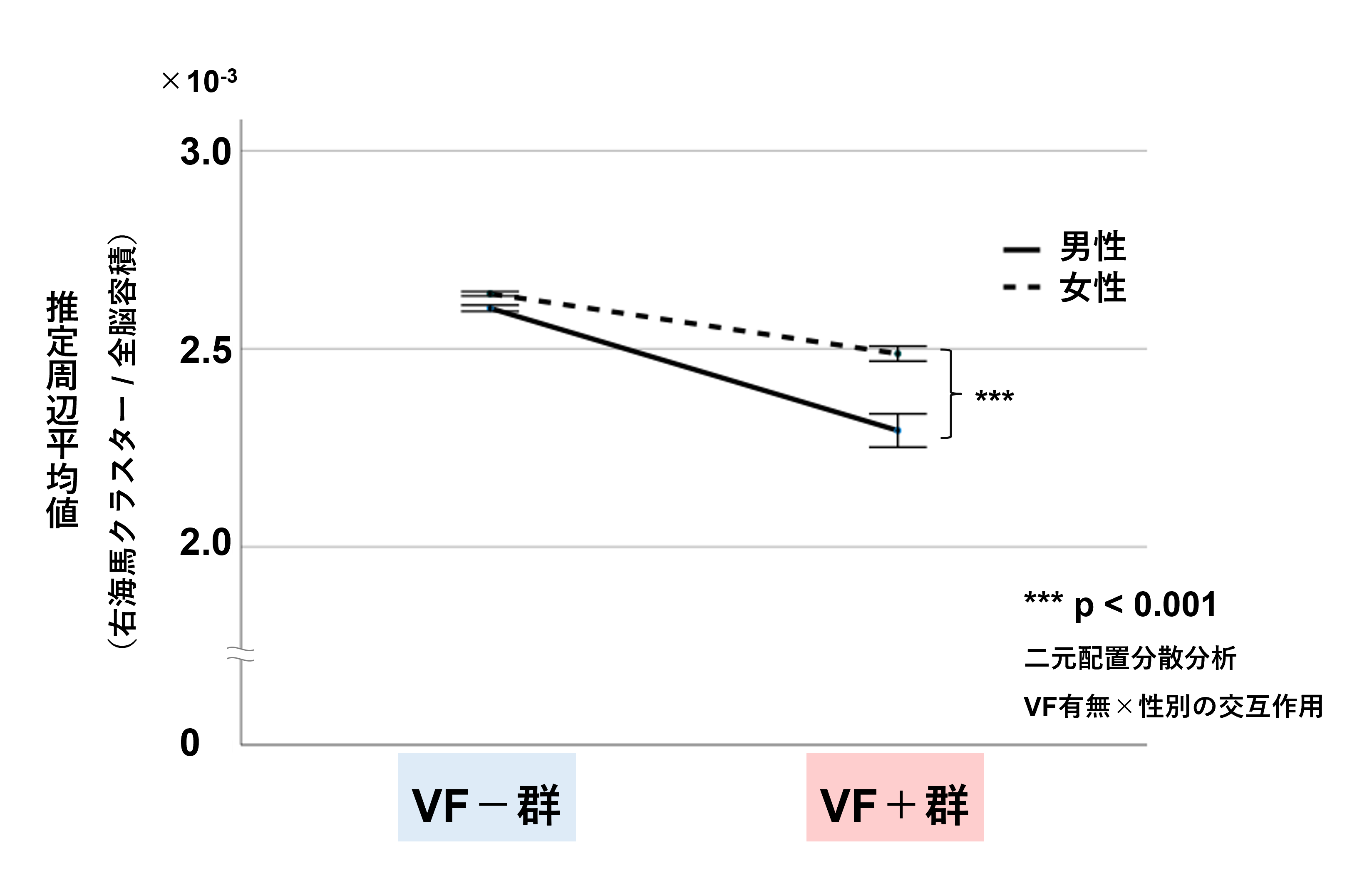

図4:特に男性で、脊椎椎体骨折と右海馬クラスター容積の関連が強かった

本研究では、脊椎椎体骨折(VF)がある人とない人で、右海馬クラスター(海馬を中心とする領域)の容積が異なることがわかりました。さらに、この影響が男女で異なるか調べるために「二元配置分散分析」(注5)という統計手法を用いました。

その結果、VFの有無と性別の間に有意な関係が確認されました。特に男性のVF+群では、女性に比べて右海馬クラスターの容積がより小さくなる傾向が見られました。このことから、VFと脳の関係は、性別によって異なる可能性が示唆されます。

※体格の影響を除くために、右海馬クラスター容積を全脳容積で割って標準化し、個人差を調整しました。

3.今後の展望

本研究の結果は、脊椎椎体骨折が単なる骨の損傷ではなく、脳の特定領域の構造とも関連する可能性を示唆しています。これまで骨粗鬆症の評価は主に骨密度に基づいて行われてきました。しかし、本研究の知見から、骨折リスク評価において脳の健康状態も考慮することが有用である可能性が示唆されました。

特に、記憶や視空間認知を担う脳の領域が脊椎椎体骨折と関連していることが確認されたことから、転倒や骨折の予防には、骨の健康維持に加えて脳機能の適切な管理も重要であると考えられます。また、男性では脊椎椎体骨折と脳の関連がより顕著であったことから、今後、男性の骨折リスクに対するより適切な対策が求められる可能性があります。

論文情報

雑誌名

Osteoporosis International

論文タイトル

Association between vertebral fractures and brain volume: insights from a community cohort study

著者

Koji Nakajima, Chiaki Horii, Hiroyasu Kodama, Tomohiko Shirokoshi, Akitoshi Ogawa, Takahiro Osada, Seiki Konishi, Yasushi Oshima, Toshiko Iidaka, Shigeyuki Muraki, Hiroyuki Oka, Hiroshi Kawaguchi, Toru Akune, Hiroshi Hashizume, Hiroshi Yamada, Munehito Yoshida, Kozo Nakamura, Masaaki Shojima, Sakae Tanaka, Noriko Yoshimura*

DOI

10.1007/s00198-025-07403-6

掲載日

2025年2月5日(オンライン)

研究者

中嶋 香児(東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 特任臨床医)

田中 栄(東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 教授)

大島 寧(東京大学医学部附属病院 整形外科・脊椎外科 准教授)

吉村 典子(東京大学医学部附属病院 22世紀医療センター ロコモ予防学講座 特任教授)

共同研究機関

順天堂大学

和歌山県立医科大学

研究助成

本研究は、厚生労働省科学研究費補助金、文部科学省科学研究費助成事業(科研費)、日本医療研究開発機構(AMED)、日本骨粗鬆症学会、日本骨粗鬆症財団、日本整形外科学会、日本運動器学会、三井住友海上福祉財団、日本乳業協会および鈴木謙三記念医科学応用研究財団などの支援により実施されました。

用語解説

(注1)MMSEスコア(Mini-Mental State Examination):

MMSE(ミニメンタルステート検査)は、認知機能を評価するための簡易的なテストです。30点満点で、記憶力、注意力、言語能力、見当識(時間や場所の認識)などを測定します。認知症や軽度認知障害(MCI)のスクリーニングによく用いられます。

(注2)Voxel-Based Morphometry:

Voxel-Based Morphometry(VBM)は、MRI画像を用いて脳の灰白質や白質の体積を統計的に比較する解析手法です。脳を小さな立方体(ボクセル)に分割し、各ボクセルの体積をグループ間で比較することで、特定の脳領域の違いを客観的に評価できます。

(注3)MNI座標(Montreal Neurological Institute座標):

MNI座標とは、脳の位置を標準的に表すために使用される座標系のことです。モントリオール神経研究所(Montreal Neurological Institute:MNI)が開発した脳の標準テンプレートを基準にしており、異なる研究間で脳の特定部位の位置を統一的に表現できます。

(注4)ファミリーワイズエラー補正(Family-Wise Error Rate correction):

統計解析では、多くの比較を行うと偶然による「偶発的な有意差」が生じる可能性があります。特に、脳MRIは数十万ものボクセル(画素の最小単位)を含んでいるため、個々のボクセルごとに統計解析を行うと、本来偶然に生じた変化が有意な結果として検出されるリスクが高くなります。ファミリーワイズエラー補正(FWE補正)は、この偶然の誤差を調整し、本当に意味のある結果だけを採用するための方法です。p値がFWE補正後に0.05未満であれば、偶然による結果ではなく、統計学的に有意であると判断されます。

(注5)二元配置分散分析(Two-Way ANOVA):

2つの異なる要因(独立変数)が、ある結果(従属変数)にどのような影響を与えるかを分析する統計手法です。本研究では、「脊椎椎体骨折の有無」と「性別」の2つの要因が、「右海馬クラスターの容積」にどのように関係しているかを検討するために用いられました。交互作用が有意であれば、一方の要因の影響がもう一方の要因によって変化することを示します。