世界初の完全非侵襲な血糖モニタリング法を実証

2024年11月15日患者・一般

―糖尿病管理指標のグリコアルブミンは唾液でも血液と同等に測定可能―

発表のポイント

- 採血不要な糖尿病管理手法として、高速液体クロマトグラフィーを用いた唾液グリコアルブミン(GA)検査法を確立しました。

- この方法を用いて糖尿病がある方の入院中のGA値測定を観察研究として実施しました。

- 測定した唾液GA値は、従来の血液GA値と高い相関を示したことから、今後針刺し不要かつ信頼性の高い糖尿病管理指標としての活用が期待されます。

研究概要

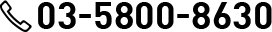

東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科の相原允一助教、熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科(大学院生命科学研究部)の窪田直人教授、株式会社Provigate(東京大学発医工連携スタートアップ企業)の関水康伸代表取締役CEOらの研究グループは、新たに開発した唾液グリコアルブミン(GA、注1)検査法により、従来用いられてきた採血GA検査とほぼ同等の結果が得られたことを報告しました(図1)。糖尿病の血糖管理には、HbA1c値(注2)が広く使われています。GA値もHbA1c値より短期の血糖変動を把握できる指標として使用されています。しかし、これら従来の検査には採血が必要で、頻回の検査にはその負担を考慮する必要があります。また、携帯型測定器による自己血糖測定(SMBG、注3)や留置型の持続血糖モニタリング(CGM、注4)も穿刺による採血やセンサ留置の侵襲性が課題となっていました。今回の成果は、今後の完全非侵襲な唾液郵送検査法の開発につながる可能性があります。検査所から本人に直接結果を返す専用アプリと組み合わせることで、より手軽で頻回の在宅血糖管理法が実現できることも期待されます。

図1 高速液体クロマトグラフィーを用いた唾液グリコアルブミン(GA)検査法の確立

研究内容

1.研究の背景

糖尿病の治療には服薬と合わせて食事・運動による血糖管理も重要とされています。食事・運動の効果を知るためには、適切な頻度での血糖モニタリングが欠かせません。そのため、通院時の採血で測定されるヘモグロビンA1c (HbA1c)値や血糖値、グリコアルブミン(GA)値のほか、在宅で検査できる、指先血の随時血糖値を測定する血糖自己測定器(SMBG)や、センサを皮下に留置して連続的に間質液のグルコース濃度を測定する持続血糖モニタリング機器(CGM)なども使われています。これらの血糖関連バイオマーカーおよび測定法は、病気のスクリーニングやモニタリングに不可欠です。しかし糖尿病のある方の日常的なモニタリング手法として、食事・運動療法などの効果を把握するためには、いずれの手法にも課題があります。

HbA1c値は診断や長期的な血糖管理のための指標として有用ですが、変化が遅く、行動の変化を迅速に捉える場合には適していません。また静脈採血による血糖値測定、および指先穿刺を必要とするSMBGによる血糖測定はその瞬間の血糖値しか得られないため、睡眠時や食事・運動により変化する血糖変動の全貌を捉えるためには専門的な知識と頻回の採血が必要になります。CGMを用いれば10日間から14日間の血糖変動を連続的に捉えることができますが、アプリケーターによる穿刺と皮下へのフィラメント留置、また皮膚に機器を貼り付けた状態で生活するという負担、およびコスト上の課題も指摘されています。そのため実際には、糖尿病がある方の多くが1ヶ月から数ヶ月に1度の通院時のHbA1c値を頼りに手探りで食事・運動療法を行わざるを得ないのが現状です。このような課題に対する解決案として、スマートウォッチ型の非侵襲血糖計についてしばしば報道があります。しかし実用的な精度を達成したウェアラブルな非侵襲血糖計はこれまで実用化されていません。米国食品医薬品局(FDA)や日本糖尿病学会は、このような機能を謳う未承認機器の使用による健康リスクについて警告を発しています(参考文献1)。

このような現状を打開するため、本研究グループは、全く異なる手法による実用的かつ非侵襲的な糖尿病管理手法を模索してきました。これまでに、非侵襲的に採取できる唾液・涙液からアルブミンが採取でき、それらを用いてGA値が分析可能なこと(参考文献2)、指先から自己採血され郵送された微量の血液からGA値を分析する手法(参考文献3)、更に2型糖尿病のある方が通常診療に上乗せして在宅でGA値を週1回測定することで、血糖値が改善しうること(参考文献4)などを報告してきました。今回は、これらの研究成果を更に発展させ、唾液を用いたより実用的な臨床検査手法を開発しました。この方法を用い、糖尿病の血糖管理のために入院された方々の協力を得て、従来の血液検査との性能比較を行いました。

2.研究の内容

本研究は単施設(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科)での探索的な観察研究として実施されました。糖尿病の血糖管理のために入院された方々の協力により、入院から3日以内の空腹時、食後の採血・唾液検体と、退院前3日以内の空腹時における採血・唾液検体を使用しました。従来から使われている血液検体を用いた高速液体クロマトグラフィー(HPLC)法の結果と、同時に採取した唾液のHPLC法の結果を比較するとともに、結果に影響しうる交絡因子の解析も行いました。

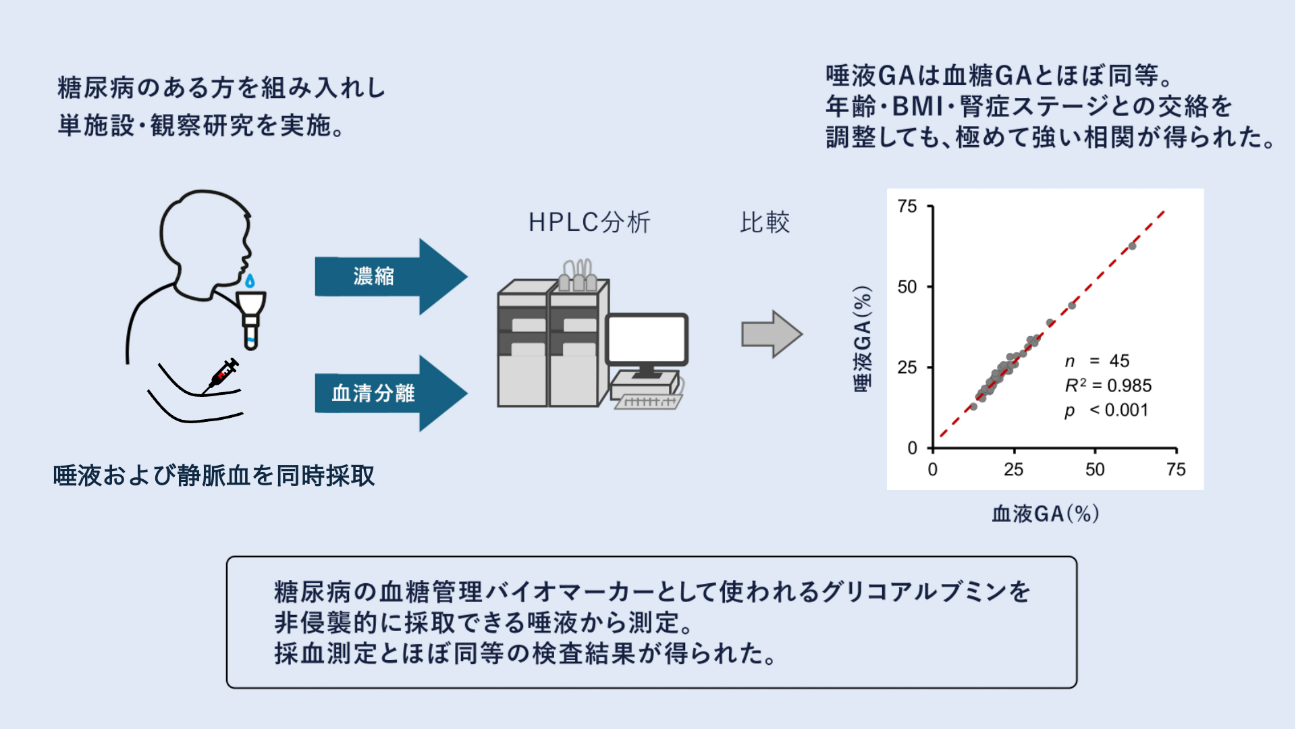

その結果、1型糖尿病患者、2型糖尿病患者合わせて56名の各3回の採取検体(計168検体)のうち、血液量不足が2検体、唾液量不足が11検体、分析前処理の不具合4検体、分析後判明した検体濃度不足の7検体を除いた計144検体を解析した結果、入院時における空腹時採取(n=45, R2=0.985)、入院時の食後2時間での採取(n=48, R2=0.973)、退院時における空腹時採取(n=51, R2=0.979)と、いずれも非常に高い決定係数が得られました(図2)。また共変量としてBMIや糖尿病腎症ステージで補正した多変量解析でも同様に有意な相関がみられました。

本研究では、唾液検体および採血検体、両方のグリコアルブミン(GA)値を測定しましたが、唾液と血液を用いた測定値は入院直後の空腹時、入院直後の食後、退院直前の空腹時のいずれでも高い相関を示したことから、従来の血糖モニタリングの手法である血液検査とほぼ同等の結果が唾液検査で得られることがわかりました。

図2 唾液および血液から測定したグリコアルブミン値の相関

3.今後の展望

本研究から、非侵襲的に採取できる唾液検体を用いて、従来の臨床検査とほぼ同等の精度でGA検査が可能なことが明らかとなりました。この検査法を、本研究グループがこれまでに開発してきた指頭血の郵送検査の手法と組み合わせることで、将来、週1回の在宅唾液GAモニタリングに発展させられる可能性もあります。これらにより、従来の検査法を補完できる完全非侵襲な糖尿病血糖管理法の実現が期待されます。

参考文献・関連情報

(参考文献1)

US Food and Drug Administration, Do Not Use Smartwatches or Smart Rings to Measure Blood Glucose Levels: FDA Safety Communication(2024/2/21)

https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-smartwatches-or-smart-rings-measure-blood-glucose-levels-fda-safety-communication

日本糖尿病学会, 血糖測定機能をうたうスマートウォッチ(腕時計型デバイス)について (2024/4/23)

https://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?content_id=366

(参考文献2)

Aihara M, et al., Diabetes Res Clin Pract. 2023; 199:110637.

https://doi.org/10.1016/j.diabres.2023.110637

(参考文献3)

Aihara M, et al., Clin Chim Acta. 2023; 542:117272.

https://doi.org/10.1016/j.cca.2023.117272

(参考文献4)

Jinnouchi H, et al., Diabetes Therapy 2024; 1561–1575.(*)

https://doi.org/10.1007/s13300-024-01599-2

(*)プレスリリース 2024年5月17日

https://www.h.u-tokyo.ac.jp/press/20240517.html

論文情報

雑誌名

Diabetes Research and Clinical Practice

論文タイトル

Salivary glycated albumin could be as reliable a marker of glycemic control as blood glycated albumin in people with diabetes

著者

Masakazu Aihara, Kouji Yano, Tomoko Irie, Mitsumi Nishi, Kenji Yachiku, Itsushi Minoura, Koshin Sekimizu, Yoshitaka Sakurai, Takashi Kadowaki, Toshimasa Yamauchi, Naoto Kubota* (* 責任著者)

DOI

10.1016/j.diabres.2024.111903

掲載日

2024年10月22日(オンライン)

研究者

相原 允一

(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 助教)

山内 敏正

(東京大学医学部附属病院 糖尿病・代謝内科 教授)

窪田 直人

(熊本大学病院 糖尿病・代謝・内分泌内科/熊本大学大学院生命科学研究部 教授)

関水 康伸

(株式会社 Provigate 代表取締役CEO)

研究助成

本研究は、公益社団法人 日本糖尿病協会の若手研究者助成(研究代表者 相原允一)、公益財団法人テルモ生命科学振興財団の研究助成(研究代表者 相原允一)、2021年度AMED健康医療情報「週次グリコアルブミン検査データの医師-患者間共有による糖尿病患者の行動変容誘発・重症化予防システムの開発」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)グリコアルブミン(GA)

糖化アルブミンとも呼ばれる。血液に最も多く含まれるタンパク質の一つであるアルブミンが、血液中のグルコース(血糖)により糖化されたもの。総アルブミンに対する糖化アルブミンの比率は一般的にGA値(%)として表記され、直近1~2週間程度の平均血糖値を強く反映することが知られている。直前の食事には大きく影響されないのでいつ測定しても良いという利点もある。日本では通院での血液検査法として確立しており、保険適用されている。

(注2)HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)

ヘモグロビンにグルコースが非酵素的に結合した糖化ヘモグロビンの1つ。赤血球に含まれるヘモグロビンの糖化度を%で示す。赤血球の寿命が120日程度であることから、GAに比し緩やかに動き、直近1~2か月程度の平均血糖を示すことが知られている。逆に直近数日の血糖変動の評価に適していないため、日々の行動変容バイオマーカーとして使いにくい。

(注3)SMBG(血糖自己測定:Self-Monitoring of Blood Glucose)

最も一般的な自己血糖測定法である。指先を使い捨ての穿刺針で刺して数μlの血液を採取し、携帯型の測定機で瞬間の血糖値を測定する。適切なインスリンの注射量の決定や低血糖の回避のために用いられる。日本においてはインスリンやGLP-1受容体作動薬等の自己注射を利用している患者において保険適用となっている。1テスト回あたり140円前後で測定が可能だが、月間の測定数は数十回から100回以上となる。

(注4)CGM (持続血糖モニタリング:Continuous Glucose Monitoring)

数ミリ程度のフィラメント状のグルコースセンサを皮下に挿入し、間質液に含まれる糖を連続的に測定する。10日から14日に一度、アプリケーターを用いてセンサを新しいものに付け替える必要があり、侵襲性の面から改善の余地が大きい。最も安価なもので、月額14,000円程度とコストがかかる。