iPS細胞を用いて重症拡張型心筋症の治療標的を同定

2024年09月30日患者・一般

―疾患特異的iPS心筋細胞による創薬スクリーニング―

発表のポイント

- 特発性拡張型心筋症の中でも特に予後の悪いLMNA遺伝子変異を持つ疾患特異的iPS心筋細胞を作成しました。疾患細胞にはDNA損傷の蓄積、収縮能の低下などの異常が確認されました。

- 既存薬のライブラリーを用いて疾患心筋細胞のDNA損傷の蓄積を軽減する化合物を探索したところ、ビタミンD2が同定されました。

- 心筋症患者の治療としてのビタミンD補充療法の確立につながると期待されます。

研究概要

社会の高齢化が進む中、本邦のみならず先進国では慢性心不全(注1)の患者数が増加し続けており、その予後は悪性腫瘍と同等ないしはそれ以上に悪いことが知られています。特発性拡張型心筋症(注2)は慢性心不全を引き起こす原因疾患の一つである難病で、約半数が遺伝子変異により引き起こされます。核ラミナ(注3)の主要構成要素の一つであるラミンA/C遺伝子(LMNA)の変異は拡張型心筋症の患者の5~10%に認められ、これらの変異を有する患者は特に予後が悪いことが知られていますが、LMNA変異の心不全患者に特に有効な治療法は見つかっていません。

東京大学医学部附属病院循環器内科/大学院医学系研究科先端臨床医学開発講座の伊藤正道特任助教、大学院医学系研究科先端循環器医科学講座の野村征太郎特任准教授、小室一成特任教授らの研究グループは、当院の患者家系の遺伝子解析によって同定したLMNA遺伝子変異(LMNA Q353R)を有する患者から疾患特異的iPS心筋細胞を樹立して治療薬候補のスクリーニングを行い、ビタミンD2がこの変異を有する拡張型心筋症患者に有効であることを明らかにしました。難病である拡張型心筋症を対象としたiPS創薬研究の例として意義のある結果であり、引き続いて臨床研究が期待されます。

本研究結果は日本時間9月16日に米国科学雑誌Circulationにて発表されました。

研究内容

1.研究の背景

心不全は、心臓の機能低下によって息切れ・むくみなどの症状を来し、日常生活や活動の制限や入院加療を与儀なくされる重篤な疾患です。様々な心疾患が心不全を引き起こしますが、その中でも拡張型心筋症は遺伝子の変異等によって引き起こされる疾患で、国内での心臓移植の原因疾患の6~7割を占めるほど重篤な心不全を引き起こすことが知られています。近年、心筋症および心不全に対して様々な内科的・外科的治療が試みられており、予後が改善してきているものの、一部の患者群は既存の治療に応答せず極めて予後が悪いことが分かっています。本研究グループは以前、拡張型心筋症患者のゲノム解析を行い、核ラミナの主要構成要素の一つであるラミンA/C遺伝子(LMNA )に生じる遺伝子変異は特に重症な拡張型心筋症を引き起こすことを報告してきました。しかし、なぜLMNA の遺伝子変異が重症心不全をもたらすのかはまだ十分解明されておらず、そのためLMNA 変異をもつ患者さんに対して有効な治療法も確立されていません。

2.研究の内容

研究グループは、当院における重症拡張型心筋症の患者家系の遺伝子解析によって同定された、LMNA 遺伝子変異(LMNA Q353R)を持つ患者から疾患特異的iPS細胞(注4)を樹立しました。患者さんから作成したiPS細胞には遺伝子変異の情報がそのまま保たれており、遺伝子変異が病気を引き起こす過程や、治療に対する応答性を試験管内で検証するために用いることができます。患者さんから作成したiPS細胞を心筋細胞へと分化させ、疾患モデル細胞を作成し解析を行いました。その結果、疾患細胞には患者個体の心筋細胞で見られるのと同様、様々な異常が認められることが分かりました。本研究グループは以前、拡張型心筋症の患者の心筋細胞には、DNA鎖が切断した後である「DNA損傷(注5)」がより多く見られることを報告していましたが、作成した疾患細胞においても健常細胞と比較してより多くのDNA損傷が蓄積していることが分かりました。また、疾患細胞を用いて心筋組織を作成し張力を測定すると、健常細胞からなる組織と比べて収縮力が低下していることが判明しました。

試験管内で、この異常を修正できる化合物を探すため、化合物ライブラリーを用いて175の化合物を疾患細胞に投与して効果を判定しました。DNA損傷の程度を減少させられる化合物を探索した結果、ビタミンD2に好ましい効果があることが判明しました。ビタミンD2はサプリメントとして市販もされているビタミンDの1種で、本来は骨を丈夫にするために使われる薬剤です。ビタミンD2が効果を示したメカニズムを探索したところ、ビタミンD2には心筋細胞でDNAを修復する酵素を増やすはたらきがあることが分かりました。また、ビタミンD2は疾患心筋細胞からなる心筋組織の収縮力も改善させる効果があることが分かりました。

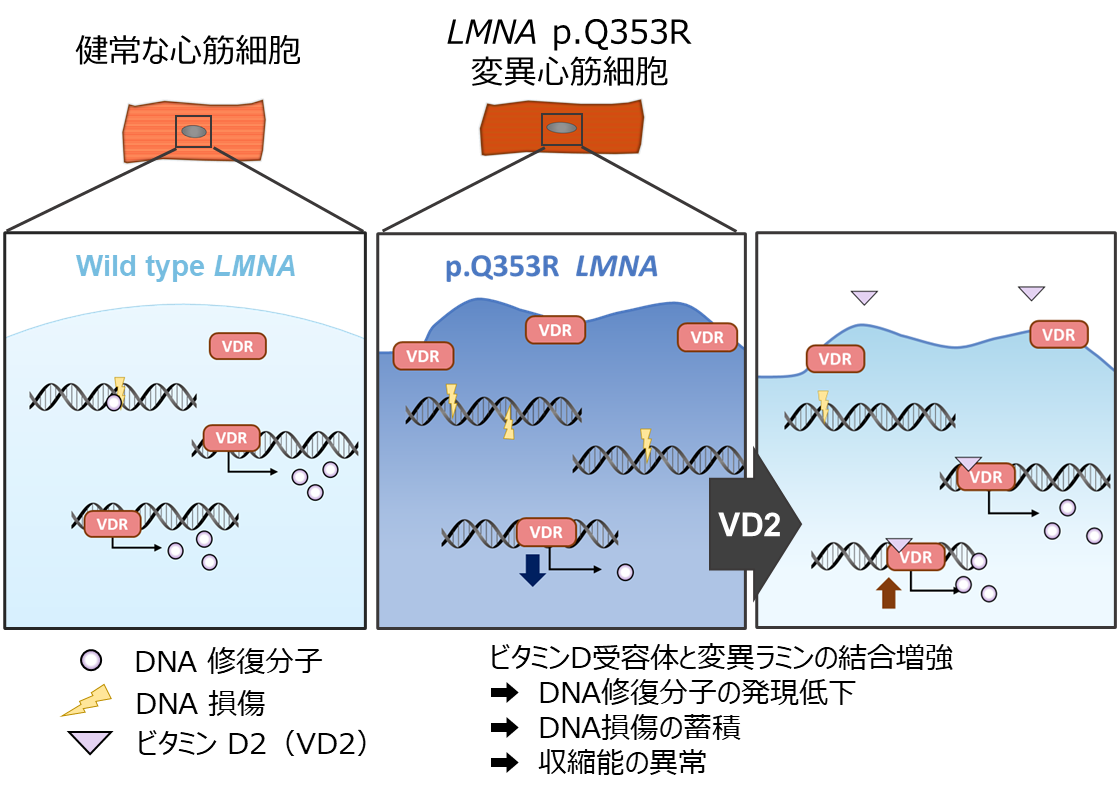

さらに今回対象とした変異がなぜ心機能の異常を来しやすいかを明らかにするために、Q353R変異ラミンA分子の結合分子の網羅的な解析を行いました。その結果、Q353R変異ラミンA分子は、野生型ラミンA分子と比較してビタミンD受容体(VDR)との結合性が高く、その結果変異細胞ではVDRが核辺縁に偏って存在し、ビタミンDとともにDNAと結合するという本来の作用が発揮できなくなっていることが判明しました。

以上から、LMNA Q353R変異を持つ拡張型心筋症の患者さんにはビタミンD2による治療が有効である可能性が示されました。

3.今後の展望

本研究では、疾患特異的iPS心筋細胞を樹立し、細胞レベルでの異常を指標とした化合物をスクリーングすることによって、LMNA 変異拡張型心筋症という難病に対する新たな治療薬候補を見つけることができました。今回我々が行ったiPS細胞を用いての治療薬探索は、「iPS創薬(注6)」と呼ばれる新たなアプローチで、直接患者さんの細胞を実験に用いることができることから、iPS細胞技術を臨床に応用する上で有望なアプローチです。本研究のように試験管レベルで患者さんに有効な化合物が同定できれば、それをもとに新たな臨床試験へと発展させることができます。また、対象とする遺伝子変異や疾患を変えることで、それぞれの患者さんに対する最適な治療、すなわち個別化医療を実現できる可能性があります。今後も日本発のiPS細胞を用いた難病の治療法開発が期待されます。

図:研究成果のまとめ

LMNA 変異拡張型心筋症患者由来のiPS細胞では、ビタミンD受容体の局在異常のためにDNAの修復分子が適切に誘導する結果DNAの損傷が蓄積する。

ビタミンD2投与によってDNA損傷は軽減し、収縮能もが回復した。

論文情報

雑誌名

Circulation

論文タイトル

LMNA Q353R Mutation Causes Dilated Cardiomyopathy Through Impaired Vitamin D Signaling

著者

Masamichi Ito, Manami Katoh, Tatsuro Sassa, Toshiyuki Ko, Kanna Fujita, Shintaro Yamada, Koichiro Miura, Masashi Toyoda, Shuji Takada, Takashige Tobita, Mikako Katagiri, Masayuki Kubota, Takanobu Yamada, Satoshi Hatsuse, Hiroyuki Morita, Masashi Ikeuchi, Katsuhisa Matsuura, Akihiro Umezawa, Seitaro Nomura, Hiroyuki Aburatani, Issei Komuro*

DOI

10.1161/CIRCULATIONAHA.124.06997

掲載日

2024年9月16日(オンライン)

研究者

伊藤 正道

(東京大学大学院医学系研究科 先端臨床医学開発講座 特任助教/医学部附属病院 循環器内科)

野村 征太郎

(東京大学大学院医学系研究科 先端循環器医科学講座 特任准教授/医学部附属病院 循環器内科)

小室 一成

(東京大学大学院医学系研究科 先端循環器医科学講座 特任教授/国際医療福祉大学 副学長)

共同研究機関

国立成育医療研究センター

東京医科歯科大学

東京女子医科大学

東京大学先端科学技術研究センター

研究助成

本研究は、日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業「ヒト心不全における心筋DNA損傷の病的意義の解明とその制御」、難治性疾患実用化研究事業「DNA損傷応答に着目した特発性拡張型心筋症の新規治療薬開発研究」、再生医療実現拠点ネットワークプログラム「iPS細胞由来心筋細胞を活用した遺伝性拡張型心筋症の病態解明と治療薬開発」「iPS細胞を用いた遺伝性心筋疾患の病態解明および治療法開発」(以上代表:小室一成)「非分裂細胞である心筋細胞のDNA損傷と老化による心不全発症機序の解明と応用(課題番号21H05045)」(代表:小室一成)、科研費・基盤研究(S)等の支援により行われました。

用語解説

(注1)慢性心不全:

心不全とは、心臓の機能が低下することで体全体に十分な血液を送り出せず、息切れやむくみを来たして寿命を縮める病気です。心臓の機能が低下する原因は多岐にわたりますが、心不全が突然発症する場合や症状が急激に悪化する場合を“急性心不全”、心臓の機能が低下した状態が続いて症状や容態が安定ないしは徐々に進行している場合を“慢性心不全”と言います。慢性心不全には、狭心症・高血圧・弁膜症・心筋症等の様々な原因となる疾患が存在します。

(注2)特発性拡張型心筋症:

進行性に心臓の収縮能の低下と左心室内腔の拡大を起こして、心不全を引き起こす疾患で、厚生労働省の難病に指定されています。この病気の原因は明確には分かっていないため、「特発性」と呼ばれますが、約半数の症例で遺伝子の変異が見つかることが分かっています。

(注3)核ラミナ:

核ラミナは、核の内膜に位置する繊維状のタンパク質構造です。この構造は主にラミンと呼ばれるタンパク質から構成されており、ラミンA, B1, B2などの異なるタイプが重合しています。核膜の形状維持、安定性向上の他、遺伝子の発現調節にも関与しています。

(注4)iPS細胞:

iPS細胞(誘導性多能性幹細胞、Induced Pluripotent Stem Cells)とは、特定の遺伝子を導入することで、成熟した細胞(例えば皮膚細胞など)から多能性を持つ未分化な状態に戻した細胞のことです。iPS細胞は無限に増殖する能力と共に、体のあらゆる種類の細胞に分化する能力を持っています。

ある病気を持つ患者さんから作成したiPS細胞のことを特に「疾患特異的iPS細胞」と呼びます。

(注5)DNA損傷:

DNA損傷(DNA damage)とは、DNA分子の構造や塩基配列が化学的、物理的または生物学的要因によって変化し、正常な機能を果たせなくなる状態を指します。DNA損傷は細胞の正常な機能を妨げ、遺伝情報の維持や伝達に重大な影響を与えることがあります。

(注6)iPS創薬:

iPS創薬(iPS-based drug discovery)とは、iPS細胞(誘導多能性幹細胞)を利用して新しい薬を開発するプロセスです。この技術は、患者由来のiPS細胞を使って特定の病気のモデルを作り出し、そのモデルを利用して本来なら患者さん自身に投与することが困難な薬の効果や副作用を評価することを目的としています。