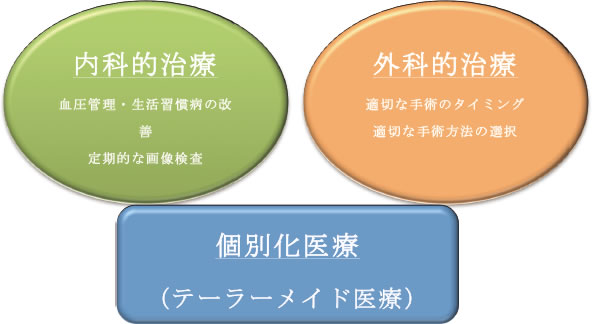

当教室では「もやもや病」外来を開設しており、もやもや病および脳血管狭窄の患者さんの内科的治療・外科的治療を組みわせて、患者さん個人個人の状態に合わせた「個別化医療(テーラーメイド医療)」を行っています。詳しい病気の説明は日本脳神経外科学会のホームページを御参照ください(http://square.umin.ac.jp/neuroinf/medical/104.html)。

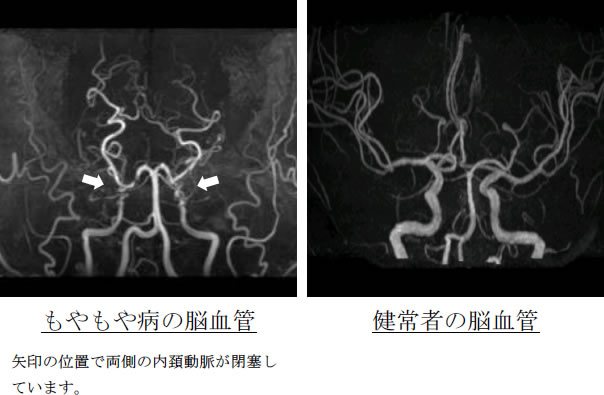

もやもや病とは、頭蓋内の血流を供給する主たる血管である内頚動脈が、その両側がともに進行性に狭窄・閉塞する原因不明の疾患です。日本を始めとした東アジアの人種に多いことが知られています。「もやもや血管」というのは、内頚動脈が狭窄して低下した脳血流を代償するための発達した側副路をさします。

もやもや病の症状は、脳の血流が低下したことによる脳の虚血の症状で、一過性の脱力発作が挙げられます。重症の場合は、脳梗塞となって後遺症をきたすこともあります。その他、痙攣発作や知能低下などの症状もあります。

また成人のもやもや病の場合は、脳出血を引き起こす場合もあります。

もやもや病・血管狭窄と診断されてもすぐに治療が必要となるわけではありません。

症状や脳や脳血流の状態などを総合的に評価して治療方針を決定します。

症状がない場合や脳や脳血流の状態が安定している場合は手術の必要性はありません。

病状の進行の予防のためには、血圧管理や生活習慣病の管理など内科的な治療が重要となります。手術が必要ない場合も、定期的に通院してもらい、病状の進行の予防をはかっていきます。

外科的な治療は治療のタイミングが非常に重要です。MRIや脳血流検査(SPECT)など東大病院の最新の検査機器で定期的に検査を行い病状の把握につとめています。

脳の血流が著しくしている場合や、脳虚血の症状(手足に力が入らない、しびれる、言葉を話しづらいなど)の症状が強い場合は、外科的治療(手術)が必要となります。

手術の方法は、直接血行再建術(バイパス手術)と間接血行再建術を組みわせて行います。

術式の選択、手術のタイミングは、1人1人の患者さんで異なります。

正確な診断のもと、個人個人に合わせて治療を心がけています。

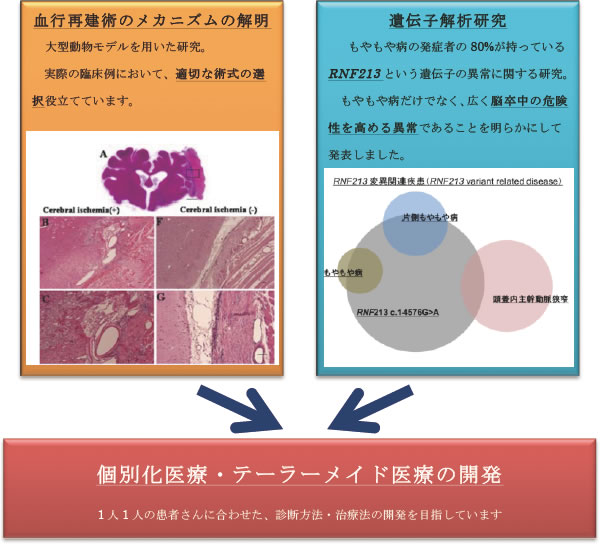

もやもや病・血管狭窄の新たな診断方法や適切な手術法の開発のために、当教室では積極的に基礎研究を行い、すでにいくつかの成果を上げています。こうした基礎研究の成果を臨床に還元して、患者さん個人個人の状態に合わせた「個別化医療(テーラーメイド医療)」の確立を目指しています。

大型動物モデル(ミニブタ)を用いて、もやもや病の外科的治療法である側頭筋脳軟膜吻合術のメカニズムの解明に取り組んでいます。この研究の成果を実際の臨床例において、適切な術式の選択役立てています。

もやもや病の発症者の80%が持っているRNF213という遺伝子が同定されました。当教室ではこの遺伝子に関する研究を行い、もやもや病だけでなく、広く脳卒中(脳梗塞)の危険性を高める異常であることを明らかにして発表しました。現在は研究レベルではありますが、実際の患者さんの御希望に応じて遺伝子診断を行い、脳卒中のリスク診断や病気の早期発見に役立てていこうと考えています。

最近、もやもや病の発症者の80%がもっている遺伝子異常が特定されました。

それはRNF213という遺伝子の異常です。当教室では、研究レベルではありますがもやもや病・血管狭窄の患者さんに対してRNF213の遺伝子診断を行っています(東京大学医学部ヒトゲノム遺伝子解析研究倫理委員会の承認を得ています)。

もやもや病の方の15%が身内の御家族にも、もやもや病が発症することが知られています。もやもや病の発症者のみならず、その御家族に関して御希望に応じて遺伝子診断を行い、リスクの評価・早期発見につなげていくことを検討しております。

疾患・治療に関するご相談につきましては、東京大学病院の、担当医の外来を受診してください。その際、過去におとりになられた画像(MRI・CTなど)や検査結果、現在かかりつけの医師からの紹介状などがありますと、病状の判断に大変役立ちますので、お持ちください。一人一人の患者様をしっかりと診察させていただくため、外来は完全予約制とさせていただいております。お手数ですが、東京大学医学部附属病院の外来予約センター(03-5800-8630、12:30-17:00)に電話をして予約をお取りください。

| 担当医師 | 脳神経外科 宮脇 哲(みやわき さとる) |

| 連絡先 外来受診 |

東京大学医学部附属病院 〒113-8655 東京都文京区本郷 7-3-1 電話 03-3815-5411(代表) もやもや病外来(毎週水曜日午後) 完全予約制です。外来受診につきましては、東京大学医学部附属病院のホームページを、御参照ください。 |