脊髄動静脈奇形とは、脊髄の血管の異常の一つで、動脈と静脈との間が異常につながっています。脊髄動静脈奇形は、血管の異常部位により、大きく分けて、硬膜に発生したものと、脊髄の中から発生したもの、脊髄表面に発生したものの3種類が知られています。それぞれ、 脊髄硬膜動静脈瘻 ・ 脊髄動静脈奇形・ 脊髄周囲動静脈瘻と呼ばれています。

脊髄動静脈奇形は、正常の脊髄の血液の流れが悪くなるため、しびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどが出現します。出血することもあります。血液の流れが悪い状態が長く続くと、手足が十分に動かなくなってしまいます。手術は、これら症状の悪化を未然に防ぐことが目的です。一般的に 脊髄硬膜動静脈瘻は手術治療が可能ですが、脊髄の中から発生した 脊髄動静脈奇形は手術困難です。

| 脊髄硬膜動静脈瘻 | 硬膜に発生したもの | 手術根治可能 |

|---|---|---|

| 脊髄動静脈奇形 | 脊髄の中から発生したもの | 手術困難 |

| 脊髄周囲動静脈瘻 | 脊髄表面に発生したもの | 手術根治可能 |

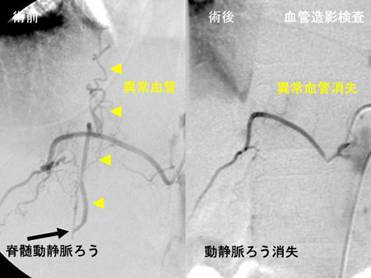

脊髄周囲動静脈瘻 のMRI検査の術前では、脊髄の周囲に黒い異常血管がたくさん見えます(黄矢印)。さらに脊髄の血液の循環が悪化し、うっ血しています(白矢印)。術後は、異常血管が消失し、脊髄のうっ血も改善しています。

血管造影検査でも、術前では動静脈瘻や異常血管が見えますが、術後は異常血管が消失しています。

全身麻酔で痛みのない状態で、背中(頸椎・胸椎・腰椎など)の正中の皮膚を切開して手術を行います。脊椎周囲の筋肉を守りつつ丁寧にはがします。手術用のドリルを使って、脊椎の骨の一部を切り取り窓を開けます。顕微鏡下に、硬膜部分や脊髄周囲の異常な血管を神経から丁寧に剥がして焼灼します。歴史の長い当教室では、これらの脊髄動静脈奇形について多くの治療実績を有しています。さらに手術を安全に行うために、手術中に血流計を用いて血液の流れを確認したり、蛍光造影検査を行ったり、電気刺激を用いて神経の働きを確認したりしています。

全身麻酔から醒めて、集中治療室に入室します。手術後の検査で状態を確認し問題なければ、一般病棟にもどり早期に離床を進めます。7-10日目に抜糸を行います。術後の回復に応じて、早期退院を目指します。

手術合併症として、神経損傷・髄液漏・感染・出血・肺塞栓症などが報告されています。術後にしびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどがまれに悪化することもあります。術後回復は、術前の病歴が短い患者さんほど回復が良いですが、個人差があります。手術の主な目的は症状の悪化をくい止めることです。

脊髄硬膜動静脈瘻に対して、カテーテルを用いた血管内塞栓術があります。患者さんの状態に応じて最適の治療を検討します。手術困難な脊髄動静脈奇形には、サイバーナイフという放射線治療があります。サイバーナイフは歴史が浅いため、治療効果については今後の長期経過観察が必要です。

脊髄腫瘍とは、脊髄周囲の膜や脊髄の中にできた異常な塊のことです。異常な塊には良性と悪性がありますが、脊髄腫瘍には良性腫瘍が多いです。脊髄腫瘍は、塊の発生部位により、脊髄周囲の膜から発生したものと、脊髄の中から発生したものの2種類に分けられます。前者を 髄外腫瘍 、後者を髄内腫瘍 と呼びます。前者には、 神経鞘腫 ・ 神経線維腫 ・ 髄膜腫 が、後者には 上衣腫 ・ 星細胞腫 ・ 血管芽腫 ・ 海面状血管奇形 などが知られています。腫瘍が神経を圧迫すると、しびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどが出現します。圧迫が強くなると、手足が十分に動かなくなったり、しびれ・痛みの範囲が広がったりします。手術は、これら症状の悪化を未然に防ぐことが目的です。

| 髄外腫瘍 | 神経鞘腫 ・ 神経線維腫 ・ 髄膜腫 |

|---|---|

| 髄内腫瘍 | 上衣腫 ・ 星細胞腫 ・ 血管芽腫 ・ 海面状血管奇形 |

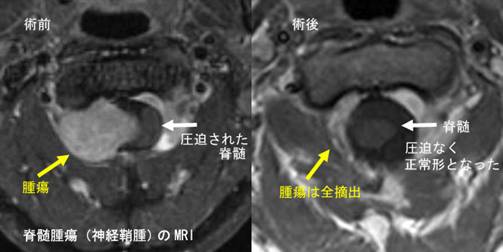

髄外腫瘍(神経鞘腫)のMRIでは、白く造影される腫瘍が脊髄を圧迫しています(黄矢印)。術後は腫瘍が全摘出され、脊髄の圧迫が改善しています(白矢印)。

髄内腫瘍(上衣腫)のMRIでは、脊髄の中に腫瘍があり腫大しています(黄矢印)。術後は腫瘍が全摘出され、腫大が改善しています(白矢印)。

全身麻酔で痛みのない状態で、背中(頸椎・胸椎・腰椎など)の正中の皮膚を切開して手術を行います。脊椎周囲の筋肉を守りつつ丁寧にはがします。手術用のドリルを使って、脊椎の骨の一部を切り取り窓を開けます。顕微鏡下に、腫瘍を神経から丁寧にはがして切除します。歴史の長い当教室では、これらの腫瘍についての多くの治療実績を有しています。さらに手術を安全に行うために、手術中に電気刺激を用いて神経の働きを確認しています。

全身麻酔から醒めて、集中治療室に入室します。手術後の検査で状態を確認し問題なければ、一般病棟にもどり早期に離床を進めます。7-10日目に抜糸を行います。術後の回復に応じて、早期退院かリハビリを行います。

神経病理医による正確な病理診断が重要です。脊髄腫瘍は稀少疾患であり、正確な診断には経験が必要です。

また最新のWHO分類に基づいた診断のためには、腫瘍から抽出したDNAを用いて分子診断(ゲノム解析)が必要になるケースも見られます。東大病院では手術後に分子診断を行う研究室を持っており、正しい診断に基づいた的確な治療を提供できます。

手術合併症として、神経損傷・髄液漏・感染・出血・肺塞栓症などが報告されています。術後にしびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどが悪化することもあります。術後回復は、腫瘍の種類や脊髄の圧迫の程度により異なり、個人差があります。手術の主な目的は症状の悪化をくい止めることです。

現時点では、内服薬や注射薬で有効なものはありません。腫瘍が小さく神経の圧迫が軽度であれば、外来で定期観察を行います。

キアリ奇形は後頭部の頭蓋骨(後頭骨)が小さめの患者さんにおいて、本来そこに収まるべき小脳が頭蓋骨の下の頸椎の中に落ち込むことで、頭痛や手や腕の筋力低下、しびれなどが起こる疾患です。頚髄に空洞症(脳脊髄液が貯まってしまうこと)が生じていることもしばしば見られます。生命の危険に直結する疾患ではありませんので、多くの場合は手術を急ぐものではありません。治療が必要かどうかをしっかりと相談します。手術は症状の悪化を止める、できれば改善させることが目的です。

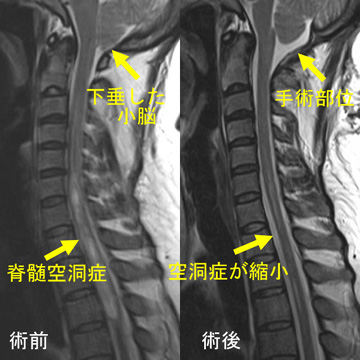

キアリ奇形のMRIでは、小脳の一部が下方に位置いています(黄矢印)。頚髄が圧迫され、脊髄空洞症を合併しています。

全身麻酔で痛みのない状態で、後頭部から後頚部の真ん中の皮膚を切開して手術を行います。周囲の筋肉をこわさない様に丁寧にはがします。手術用ドリルを使って、後頭部の骨から小さな頸椎に窓を開けます。その後硬膜を切開し、骨膜を移植して、小脳から頚髄への圧迫をとります。歴史の長い当教室では、これらのキアリ奇形についての多くの治療実績を有しています。

全身麻酔から醒めて、集中治療室(ICU)に入室します。基本的にICUに1泊して様子を観察し、翌日の状態に問題なければ、一般病棟に戻り早期に離床を進めます。7-10日目に抜糸を行います。抜糸後に退院となります。

手術合併症として、神経損傷・髄液漏・感染・出血・などが報告されています。術後にしびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどが稀に悪化することもあります。術後回復は、神経の圧迫の程度により異なり個人差があります。通常は1年以内に脊髄空洞症は改善し、それとともに頭痛や手や腕の脱力、痺れなどが改善してきます。

現時点では、内服薬や注射薬で有効なものはありません。症状が軽度であれば、外来で定期的にMRI検査などにて観察を行います。

YouTubeでも紹介しております。

https://www.youtube.com/watch?v=n8VBhhstvaQ

疾患・治療に関するご相談につきましては、東大病院の脊髄小児外来を受診してください。もしあれば、他院での画像(MRI・CTなど)や検査結果、現在かかりつけの医師からの紹介状をお持ちください。外来予約センター(03-5800-8630、12:30-17:00)に電話をして「脊髄小児外来」の予約をお取りください。髙見浩数講師が診療いたします。