髄膜腫とは、脳を包んでいる硬膜といわれる膜から発生した腫瘍の総称です。従って、脳腫瘍とはいっても脳そのものから発生したものではありませんが、脳を圧迫したり、脳神経、血管などを巻き込んだりして大きくなるため、脳腫瘍として扱われます。一部には悪性のものもありますが、基本的には良性腫瘍であり、その増大速度は非常にゆっくりしたものです。従って、様々な神経症状が出現した時には驚く程大きくなっていることも稀ではありません。最近では、脳ドックなども含めて脳の検査が行われる機会が増えてきており、比較的小さく無症状の段階で発見されることも多くなってきています。

髄膜腫は様々な部位に発生しますが、特に頭蓋底部に発生した場合には様々な脳神経を巻き込んだり圧迫して成長したりするため、比較的早期から視力障害、複視、聴力障害などが見られます。一方、腫瘍が巨大になった場合には、頭蓋内腔全体の圧力が上昇して頭痛、吐き気などが見られます。治療は、これらの部位、大きさ、症状を考えながら、長期的視点にたって外科治療と放射線治療を組み合わせた集学的治療を患者さんごとに検討し選択することが必要です。

髄膜腫の診断は画像検査(CT、MRIなど)が行われます。

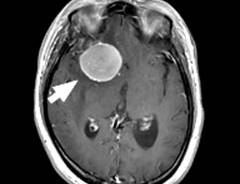

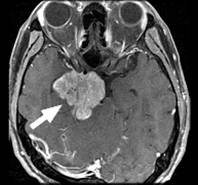

特にMRIが有効で頭蓋底部に発生した小型髄膜腫の診断能力にも優れています。造影剤を用いた検査で、非常によく造影され、硬膜(骨の表面)から突出している像が特徴的です。

右蝶形骨縁髄膜腫 |

右錐体斜台部髄膜腫 |

MRIでは腫瘍内部に巻き込まれている血管や経もわかるようになってきています。

診断としては、ほぼMRIで可能です。

その他には

CT:骨の変化、腫瘍の石灰化の程度をみるのに有効です。

脳血管撮影:腫瘍を栄養する血管の評価、血管の異常の評価

最終的には摘出した標本の病理診断によって確定診断がされます。

治療は発生部位、大きさ、年齢などを考慮して決定します。

頭蓋底髄膜腫は症状がでてから発見されることも多いですが、無症候性の場合には、経過中に増大傾向がはっきりしてから治療を選択することもあります。治療は外科的手術、放射線治療が主体となります。

髄膜腫は基本的に良性腫瘍ですので全摘出されれば治癒が望めます。しかし頭蓋底部にできた髄膜腫は発生母地である硬膜を一緒に摘出することは困難です。手術療法は日進月歩ですが、これが脳の底部にできると大切な血管や、神経を巻き込んでしまうため、摘出は非常に丁寧に行わなければなりません。それでも小さい血管を損傷してしまって、手足の麻痺が残ったり、脳神経を損傷して、顔のしびれや麻痺、複視などが手術後みられることがあります。

当科の特徴としては頭蓋底髄膜腫の治療に必要な以下の準備が整っています。

①頭蓋底アプローチ

①頭蓋底アプローチ

腫瘍摘出のための手術手技

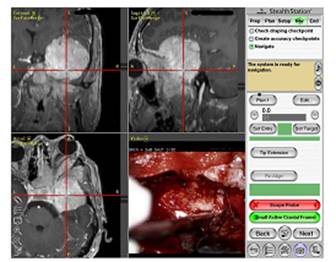

② 術中ナビゲーションシステム

当院では脳腫瘍の手術に対してルーチンでナビゲーションを使用しています。この10年で急速に発展した拡散協調画像から神経線維を描出するトラクトグラフィーという方法や、CTとMRIあるいはMRIとPETなどの複数の画像を重ね合わせてナビゲーション上で表示させることが可能です。

さらに髄膜腫と周囲の脳神経との関係を術前に3D画像で表示させシミュレーションに利用しています。

③電気生理学的モニタリング

運動機能のみならず、脳神経(動眼神経、三叉神経、顔面神経、聴神経、下位脳神経)の同時モニタリングが可能です。

これらを組み合わせて外科手術をおこなうことで、小血管や大事な脳神経を温存しながらできるだけ機能を保ち、腫瘍を最大限摘出することが可能となります。

| 自己血貯血 | 髄膜腫は血管に富んだ腫瘍であり、術中に出血量が多くなることが見込まれます。手術まで待つことができれば、患者さんご自身の血液をあらかじめ貯めておきそれを手術中出血量が多くなったときに戻すことをおこなっています。こうすることで感染症やアレルギー反応が起こることを回避することができます |

|---|---|

| 術前腫瘍血管塞栓術 | すべての症例に可能ではありませんが、手術の前日あるいは当日朝に血管撮影を同じ手技で、腫瘍を栄養する血管をつめておき手術中の出血を少なくしようとするものです。 |

ガンマ線を用いたγナイフは非常に効果が高く、長期的な腫瘍の制御率は90%程度といわれています。しかし適応は3cm以内の小型腫瘍に限られ、場所によっては脳神経障害を誘発するため適応外となることもあります。また発生頻度は非常に低いのですが、長期的な悪性腫瘍誘発作用も懸念されています。しかし全摘出困難な頭蓋底髄膜腫には良い適応となっています。脳神経に近い部位は手術のときに無理せず腫瘍を残しておき、後日γナイフをかけることで腫瘍を制御することを目的とします。