脊髄動静脈奇形

脊髄動静脈奇形について

脊髄動静脈奇形とは、脊髄の血管の異常の一つで、動脈と静脈との間が異常につながっています。脊髄動静脈奇形は、血管の異常部位により、大きく分けて、硬膜に発生したものと、脊髄の中から発生したもの、脊髄表面に発生したものの3種類が知られています。それぞれ、

脊髄硬膜動静脈

ろう・

脊髄動静脈奇形

・

脊髄周囲動静脈

ろうと呼ばれています。

脊髄動静脈奇形は、正常の脊髄の血液の流れが悪くなるため、しびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどが出現します。出血することもあります。血液の流れが悪い状態が長く続くと、手足が十分に動かなくなってしまいます。手術は、これら症状の悪化を未然に防ぐことが目的です。一般的に

脊髄硬膜動静脈

ろう・

脊髄硬膜動静脈

ろうは手術治療が可能ですが、脊髄の中から発生した

脊髄動静脈奇形

は手術困難です。

・

脊髄硬膜動静脈

ろう 硬膜に発生したもの 手術根治可能

・

脊髄動静脈奇形

脊髄の中から発生したもの 手術困難

・

脊髄周囲動静脈

ろう 脊髄表面に発生したもの 手術根治可能

検査について

脊髄硬膜動静脈

ろうのMRI検査の術前では、脊髄の周囲に黒い異常血管がたくさん見えます(黄矢印)。さらに脊髄の血液の循環が悪化し、うっ血しています(白矢印)。術後は、異常血管が消失し、脊髄のうっ血も改善しています。

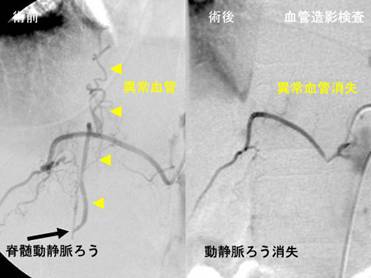

血管造影検査でも、術前では、動静脈ろうや異常血管が見えますが、術後は、異常血管が消失しています。

手術の方法について

全身麻酔で痛みのない状態で、背中(頸椎・胸椎・腰椎など)の正中の皮膚を切開して手術を行います。脊椎周囲の筋肉をこわさない様に丁寧にはがします。手術用のドリルを使って、脊椎の骨の一部を切り取り窓を開けます。顕微鏡下に、硬膜部分や脊髄周囲の異常な血管を神経から丁寧にはがして焼灼します。歴史の長い当教室では、これらの脊髄動静脈奇形についての多くの治療実績を有しています。さらに手術を安全に行うために、手術中に血流計を用いて血液の流れを確認したり、電気刺激を用いて神経の働きを確認したりしています。

術後経過

全身麻酔から醒めて、集中治療室に入室します。手術後の検査で状態を確認し問題なければ、一般病棟にもどり早期に離床を進めます。7-10日目に抜糸を行います。術後の回復に応じて、早期退院かリハビリを行います。

合併症について

手術合併症として、神経損傷・髄液もれ・感染・出血・肺塞栓症などが報告されています。術後にしびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどがまれに悪化することもあります。術後回復は、術前の病歴が短い患者さんほど回復がよいですが、個人差があります。手術の主な目的は症状の悪化をくい止めることです。

手術以外の治療法

脊髄硬膜動静脈ろうに対して、カテーテルを用いた血管内塞栓術があります。患者さんの状態に応じて最適の治療を検討します。手術困難な脊髄動静脈奇形には、サイバーナイフという放射線治療があります。サイバーナイフは歴史が浅いため、治療効果については今後の長期経過観察が必要です。

脊髄腫瘍

脊髄腫瘍について

脊髄腫瘍とは、脊髄周囲の膜や脊髄の中にできた異常な塊のことです。異常な塊には良性と悪性がありますが、脊髄腫瘍には良性腫瘍が多いです。脊髄腫瘍は、塊の発生部位により、脊髄周囲の膜から発生したものと、脊髄の中から発生したものの2種類に分けられます。前者を

髄外腫瘍

、後者を

髄内腫瘍

と呼びます。前者には、

神経鞘腫

・

神経線維腫

・

髄膜腫

が、後者には

上衣腫

・

星細胞腫

・

血管芽腫

・

海面状血管奇形

などが知られています。腫瘍が神経を圧迫すると、しびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどが出現します。圧迫が強くなると、手足が十分に動かなくなったり、しびれ・痛みの範囲が広がったりします。手術は、これら症状の悪化を未然に防ぐことが目的です。

・髄外腫瘍

神経鞘腫

・

神経線維腫

・

髄膜腫

・髄内腫瘍

上衣腫

・

星細胞腫

・

血管芽腫

・

海面状血管奇形

検査について

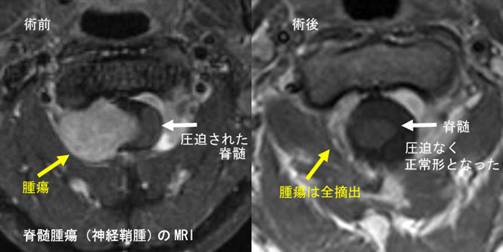

髄外腫瘍(神経鞘腫)のMRIでは、白く造影される腫瘍が脊髄を圧迫しています(黄矢印)。術後は腫瘍が全摘出され、脊髄の圧迫が改善しています(白矢印)。

髄内腫瘍(上衣腫)のMRIでは、脊髄の中に腫瘍があり腫大しています(黄矢印)。術後は腫瘍が全摘出され、腫大が改善しています(白矢印)。

手術の方法について

全身麻酔で痛みのない状態で、背中(頸椎・胸椎・腰椎など)の正中の皮膚を切開して手術を行います。脊椎周囲の筋肉をこわさない様に丁寧にはがします。手術用のドリルを使って、脊椎の骨の一部を切り取り窓を開けます。顕微鏡下に、腫瘍を神経から丁寧にはがして切除します。歴史の長い当教室では、これらの腫瘍についての多くの治療実績を有しています。さらに手術を安全に行うために、手術中に電気刺激を用いて神経の働きを確認しています。

術後経過

全身麻酔から醒めて、集中治療室に入室します。手術後の検査で状態を確認し問題なければ、一般病棟にもどり早期に離床を進めます。7-10日目に抜糸を行います。術後の回復に応じて、早期退院かリハビリを行います。

合併症について

手術合併症として、神経損傷・髄液もれ・感染・出血・肺塞栓症などが報告されています。術後にしびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどが悪化することもあります。術後回復は、腫瘍の種類や脊髄の圧迫の程度により異なり、個人差があります。手術の主な目的は症状の悪化をくい止めることです。

手術以外の治療法

現時点では、内服薬や注射薬で有効なものはありません。腫瘍が小さく神経の圧迫が軽度であれば、外来で定期観察を行います。

キアリ奇形

キアリ奇形について

キアリ奇形は、首のつけねに異常があります。本来、後頭部の中にある小脳が、頸椎の中に突出することで、神経が圧迫され、頭痛・頸部痛・筋力低下・しびれなどが起こります。手足の筋肉の張りが強くなったり、眼振といって眼の異常がでることもあります。神経の圧迫が長期間続くと、これらの症状が徐々に悪化してしまいます。手術は、これら症状の悪化を未然に防ぐことが目的です。

検査について

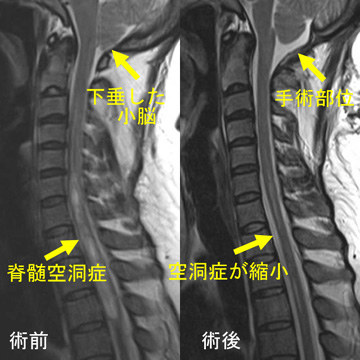

キアリ奇形のMRIでは、小脳の一部が下方に位置いています(黄矢印)。脊髄が圧迫され、脊髄空洞症を合併しています。

手術の方法について

全身麻酔で痛みのない状態で、首のつけね(後頭部から頸椎)の正中の皮膚を切開して手術を行います。周囲の筋肉をこわさない様に丁寧にはがします。手術用のドリルを使って、後頭部の骨を一部切り取り小さな窓を開けます。その後硬膜を切り、筋膜を移植して、神経の圧迫をとります。歴史の長い当教室では、これらのキアリ奇形についての多くの治療実績を有しています。

術後経過

全身麻酔から醒めて、集中治療室に入室します。手術後の検査で状態を確認し問題なければ、一般病棟にもどり早期に離床を進めます。7-10日目に抜糸を行います。術後の回復に応じて、早期退院かリハビリを行います。

合併症について

手術合併症として、神経損傷・髄液もれ・感染・出血・肺塞栓症などが報告されています。術後にしびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどがまれに悪化することもあります。術後回復は、神経の圧迫の程度により異なり、個人差があります。手術の主な目的は症状の悪化をくい止めることです。

手術以外の治療法

現時点では、内服薬や注射薬で有効なものはありません。神経の圧迫が軽度で、症状が軽ければ、外来で定期観察を行います。

椎間板ヘルニア・

脊柱管狭窄症

椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症について

椎間板ヘルニアとは、椎間板が正常な位置からはみ出すことを言います。はみ出した椎間板によって、神経が圧迫され、頸部痛・腰痛・筋力低下・しびれなどが起こります。椎間板ヘルニアは1本の神経が圧迫されることが多く、痛み・しびれ・筋力低下は左右どちらかの手足に限られることが多いです。脊柱管狭窄症とは、神経が通っている脊柱管が、椎間板・骨・靱帯の突出など多くの要素により全体に狭くなることを言います。脊柱管が狭くなると、脊髄や多くの神経が圧迫され、頸部痛・腰痛・筋力低下・しびれなどが起こります。脊柱管狭窄症は脊髄や多くの神経が圧迫されることが多く、痛み・しびれ・筋力低下は左右の手足共に出ることが多いです。椎間板ヘルニアも脊柱管狭窄症も、初めは、頸椎カラー・腰椎コルセット・内服薬などで外来で様子を見ます。保存的治療で症状が改善しない場合、手術を検討します。

・椎間板ヘルニア 椎間板の突出が原因 片側の手または足の症状

・脊柱管狭窄症 椎間板・骨・靱帯の突出 両手両足の症状

検査について

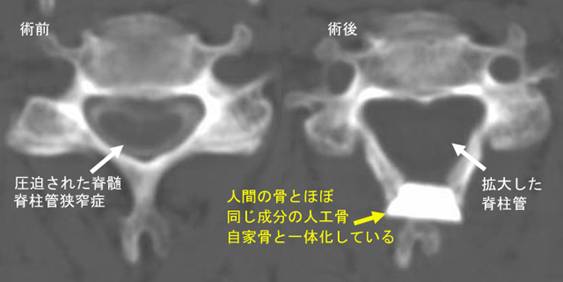

頸部脊柱管狭窄症のCT検査では、椎間板・骨・靱帯の突出のため、脊柱管が狭くなり脊髄が圧迫されています(黄矢印)。頸部脊柱管狭窄症の場合、椎弓形成術といって、椎弓を観音開きにして、骨を固定するために間に人工骨を入れます。人工骨は人間の骨とほぼ同じ成分で作られているため、自家骨と一体化します(黄矢印)。脊柱管は術後に拡大して脊髄の圧迫が改善しています(白矢印)。

手術の方法について

手術は、全身麻酔で痛みのない状態で行います。ほとんどの手術は後方から行いますが、頸椎椎間板ヘルニアの場合前方から行う場合があります。

頸椎椎間板ヘルニアの前方手術は、のどぼとけ部分の皮膚を切開して手術を行います。のどぼとけ(気管)の横から頸椎に達し、顕微鏡下に椎間板ヘルニアを切除します。後方手術は、背中(頸椎・胸椎・腰椎など)の正中の皮膚を切開して手術を行います。周囲の筋肉をこわさない様に丁寧にはがします。手術用のドリルを使って、脊椎の骨の一部を切り取り窓を開けます。その後、顕微鏡下に椎間板ヘルニアを切除します。脊柱管狭窄症の場合は、椎間板・骨・靱帯の突出など多くの要素が狭窄の原因なので、主に後方手術によって脊柱管を大きく広げる必要があります。頸部脊柱管狭窄症の場合、椎弓形成術といって、椎弓を観音開きにします。骨を固定するために間にスペーサーを入れます。腰部脊柱管狭窄症の場合、椎弓切除術といって骨の一部を切り取ります。体重のかからない部分を最小限で切除するため、骨を一部切っても問題ありません。

・前方手術 頸椎椎間板ヘルニアなど のどぼとけ部分からアプローチ

・後方手術 脊柱管狭窄症 背中からアプローチ

術後経過

全身麻酔から醒めて、集中治療室に入室します。手術後の検査で状態を確認し問題なければ、一般病棟にもどり早期に離床を進めます。7-10日目に抜糸を行います。術後の回復に応じて、早期退院かリハビリを行います。

合併症について

手術合併症として、神経損傷・髄液もれ・感染・出血・肺塞栓症などが報告されています。術後にしびれ、筋力低下、ふらつき、痛みなどがまれに悪化することもあります。術後回復は、神経の圧迫の程度により異なり、個人差があります。手術の主な目的は症状の悪化をくい止めることです。

手術以外の治療法

頸椎カラー・腰椎コルセット・内服薬などで、外来で様子を見ます。神経の圧迫が軽度で、症状が軽ければ、外来で定期観察を行います。

さらに詳しい説明を希望される方へ

疾患・治療に関するご相談につきましては、東京大学病院の、担当医の外来を受診してください。その際、過去におとりになられた画像(MRI・CTなど)や検査結果、現在かかりつけの医師からの紹介状などがありますと、病状の判断に大変役立ちますので、お持ちください。一人一人の患者様をしっかりと診察させていただくため、「脊髄外来」は完全予約制とさせていただいております。お手数ですが、東京大学医学部附属病院の外来予約センター(03-5800-8630、12:30-17:00)に電話をして予約をお取りください。