東京大学医学部附属病院 総合研修センター > 医師臨床研修 > 卒後臨床研修プログラム概要

研修プログラムの特色

● 全診療部門において優れたスタッフの指導の下、プライマリケアから高度専門的な医療まで幅広く経験ができます。

● 都内及び主に関東甲信越圏内の優れた研修病院が協力病院となり、東大病院での研修と併せて、市中の第一線の病院でのトレーニングも可能です。

● 指導者が豊富である利点を活かし、各種カンファランス、セミナー、講演会等、多彩な教育プログラムが用意され、臨床のみならず医療のさまざまな側面について、幅広く知識を深めることができます。

● 同僚となる研修医がたくさんおり、お互いに刺激を受けながら、切磋琢磨して研修を行うことができます。

定員

2026年度採用プログラムの総募集定員は95人である。各プログラムの定員は以下の通り。

● Aプログラム 51人 ● Bプログラム 32人 ● 広域連携型プログラム 8人

将来の希望科を1年目から重点的に研修することが可能な以下の重点プログラムを設置

● 小児科重点プログラム 2人 ● 産婦人科重点プログラム 2人

研修計画

研修期間は2年間とする。本院のみで行う方式(Aプログラム)と基幹型臨床研修病院と協力型臨床研修病院間で研修を行う「たすきがけ型方式」(Bプログラム)、1年目と2年目の後半を本院、2年目の前半を連携先病院で研修を行う広域連携型プログラムがある。

◆東京大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラム(全5プログラム)

*研修中は必修または自由参加の講習会・セミナーが多数開催され、幅広い知識や技能の習得が可能である。

2026年度より新たに「広域連携型プログラム」が追加されました。

Aプログラム【定員 51 名】

1年目、2 年目とも東大病院で研修する。

| 1年目:東京大学医学部附属病院 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内 科6ヶ月(24週) | 外科2ヶ月 (8週) |

麻酔科2ヶ月 (8週) |

選択2ヶ月 (8週) |

||||||||

| 2年目:東京大学医学部附属病院・協力施設 | |||||||||||

| 救急2ヶ月 (8週) |

外来1ヶ月 (4週) |

地域医療1ヶ月 (4週) |

小児科1ヶ月 (4週) |

産婦人科1ヶ月 (4週) |

精神科1ヶ月 (4週) |

選択5ヶ月(20週) | |||||

1・2年目の「選択」については、将来の診療科も考慮に入れ、研修科を決定する。適宜、東大病院プログラム責任者、総合研修センター教員のアドバイスも受けることが出来る。

Bプログラム【定員 32名】

1年目は協力型臨床研修病院で、2 年目は東大病院で研修する。

| 1年目: 協力型臨床研修病院 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内 科6ヶ月(24週) | 外科2ヶ月 (8週) |

救急科または 麻酔科2ヶ月(8週) |

選択2ヶ月 (8週) |

||||||||

| 2年目:東京大学医学部附属病院・協力施設 | |||||||||||

| 救急1ヶ月 (4週) |

救急科または 麻酔科1ヶ月(4週) |

外来1ヶ月 (4週) |

地域医療1ヶ月 (4週) |

小児科1ヶ月 (4週) |

産婦人科1ヶ月 (4週) |

精神科1ヶ月 (4週) |

選択5ヶ月(20週) | ||||

※1年目に協力病院で研修することになるが、1・2年目の「選択」についてはいずれも将来の診療科も考慮に入れ、研修科を決定する。適宜、東大病院プログラム責任者、チューター(副プログラム責任者)、総合研修センター教員のアドバイスも受けることができる。

広域連携型プログラム【定員8名】

1年目と2年目の後半は東大病院で、2年目の前半は連携先病院で研修する。

| 1年目: 東京大学医学部附属病院 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内科4ヶ月(16週) | 救急2ヶ月(8週) | 外科2ヶ月(8週) | 小児科1ヶ月 (4週) |

産婦人科1ヶ月 (4週) |

選択2ヶ月(8週) | |||||||

| 2年目前半:連携先病院 | 2年目後半:東大病院・協力施設 | |||||||||||

| 内科2ヶ月(8週) | 救急科または麻酔科2ヶ月 (8週) |

選択2ヶ月(8週) | 精神科1ヶ月 (4週) |

外来1ヶ月 (4週) |

地域医療1ヶ月 (4週) |

外来1ヶ月 (4週) |

選択3ヶ月(12週) | |||||

※連携先病院:一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院、茨城県立中央病院、群馬大学医学部附属病院、筑波大学附属病院、山形大学医学部附属病院、信州大学医学部附属病院

小児科重点プログラム【定員 2名】

将来小児科医を目指す研修医のため、小児科研修に重点を置いたプログラムである。小児科医として最も大切な子どもに対するアプローチの仕方や知っておかなければいけない医療的知識、診断治療の考え方、そして救急処置などの必要な手技を2年間で効率良く習得する。小児外科、産科、こころの発達診療部、外部病院小児科での研修が可能であり、胎児・新生児から思春期までの子どもの身体と心を総合的に診療する能力を身につける。

| 1年目: 東京大学医学部附属病院 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内 科6ヶ月(24週) | 小児外科2ヶ月(8週) | 小児科(小児病棟)2ヶ月 (8週) |

小児科(PICU)2ヶ月 (8週) |

||||||||

| 2年目:東京大学医学部附属病院+外部病院(協力施設) | |||||||||||

| 救急2ヶ月(8週) | 救急または麻酔1ヶ月 (4週) |

小児外来/病棟2ヶ月 (8週) |

産婦人科1ヶ月 (4週) |

こころの発達1ヶ月 (4週) |

地域医療1ヶ月 (4週) |

小児科(外部)2ヶ月 (8週) |

小児科(外部)2ヶ月 (8週) |

||||

※1年目の「外科」は小児外科に替えて小児心臓外科も選択できる。2年目の「必修」救急に関しては、救急科あるいは麻酔科からいずれか1つを選択し1ヶ月研修する。また、精神科の研修は、こころの発達診療部において研修する。

※2年目の4ヶ月間は協力病院で研修を行うが、研修医の希望とプログラム責任者との協議の上で東大病院の希望する診療科を選択して研修することができる。

産婦人科重点プログラム【定員 2名】

将来産婦人科医を目指す研修医のために、女性診療科・産科、女性外科での産婦人科研修に重点を置いたコースである。医師としての総合的な診療能力の獲得に加え、産婦人科医としての基本的な考え方、臨床能力を身につける。産婦人科は周産期、生殖内分泌、腫瘍という3分野からなるため、それぞれ2ヶ月程度ずつ研修する。さらに周産期研修の一環として、新生児蘇生技術の習得を目標にNICUで2ヶ月研修する。救急科では産科救急事態に対応できる全身管理の習得を目指す。また、外部病院産婦人科での研修が可能である。

| 1年目: 東京大学医学部附属病院 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内 科6ヶ月(24週) | 外科2ヶ月(8週) | 産科2ヶ月 (8週) |

女性外科2ヶ月 (8週) |

||||||||

| 2年目:東京大学医学部附属病院+外部病院(協力施設) | |||||||||||

| 救急2ヶ月(8週) | 救急または麻酔1ヶ月 (4週) |

小児科(NICU)2ヶ月 (8週) |

精神科1ヶ月 (4週) |

外来1ヶ月 (4週) |

地域医療1ヶ月 (4週) |

選択2ヶ月 (8週) |

産婦人科(外部)2ヶ月 (8週) |

||||

◆プログラム責任者

総責任者: 東京大学医学部附属病院長 田中 栄

責 任 者: 東京大学医学部附属病院総合研修センター長 江頭 正人

● プログラムA 江頭 正人 ● プログラムB 木村 光利 ● 広域連携型プログラム 木村 光利 ● 小児科重点プログラム 加藤 元博 ● 産婦人科重点プログラム 平池 修

修了者より、これから臨床研修に進む後輩にメッセージ

- 東大病院の研修を通じて、最前線の医療現場で多様な症例を経験し、確かな診療力を養うことができました。一流の指導医のもとで鍛えられた経験は、今後のキャリアにおいて大きな武器になります。ここでの研修は、どんな進路を選んでも自信を持って歩める確かな礎となるはずです。挑戦と成長の機会に満ちた環境で、自分の可能性を広げたい方には、間違いなく最適な場だと感じています。(Aプログラム/2024年度修了)

- どの病院, どのプログラム, どの科でも, 自身の信念や学ぶ姿勢さえあれば期待以上に学びの多い研修になるはずです. 中長期的に目指す医師像やロールモデルを常に考え, 日々の小さな学びや成長を重ね, 喜び, 反省し, 希望を持って研修に臨めば, 必ず理想の医師に到達できると思います。(Aプログラム/2024年度修了)

- 興味のあるないに関わらず何事にも積極的に取り組む姿勢が大切だと思います(Aプログラム/2024年度修了)

- 指導医に質問しやすい環境を生かして、実りある研修を(Aプログラム/2024年度修了)

- 自分の能力を伸ばすために色々なことにチャレンジして頑張って下さい(Aプログラム/2024年度修了)

- 移植に興味ある人はおすすめ(Aプログラム/2024年度修了)

- 自分の力量が足りず辛いことや悲しいこともたくさんありますが、乗り越えたときの達成感はひとしおです。頑張って研修生活を過ごしてください。(Aプログラム/2024年度修了)

- 全てが貴重な経験になるので手技や検査などに積極的に参加してください。(Aプログラム/2024年度修了)

- 同じ志を持つ仲間と充実した研修ができます。(Aプログラム/2024年度修了)

- 診療科ごとに特徴があるため、楽しみながら研修を頑張ってください。(Bプログラム/2024年度修了)

- 進路が決まっている方も、迷われている方も東大病院ならその人に合わせた研修が受けられます。ぜひご検討ください。(Bプログラム/2024年度修了)

- 東大病院はキッチンカーが豊富で、たまにリッチなお昼が食べられます。研修医がたくさんいて、同期にも恵まれるし、自分のしたいことができる環境です。ぜひ有意義な2年間にしてください。(Bプログラム/2024年度修了)

- 今後の長い医師人生を考えるとたった2年、されど2年です。研修医の1番の目標はその2年間を終えることなので、最初から最後まで焦りすぎず、でも気を抜きすぎずに完走を目指してください。(重点プログラム/2024年度修了)

- 全国から集まる優秀な同期や、様々なバックグラウンドをもつ先輩方・後輩と切磋琢磨し、充実した2年間を過ごされることを願っています。(重点プログラム/2024年度修了)

診療科紹介ガイドブック

下の画像をクリックで、東京大学医学部附属病院 臨床研修プログラム 診療科紹介ガイドブックを御覧いただけます。

短期研修プログラム

将来保健所勤務等、公衆衛生分野のキャリアを目指す医師を養成することを目的とした国立保健医療科学院のプログラムを利用した研修です。

- 対 象 :2年目(A、Bプログラム)の研修医

- 募集人数 :若干名

- 研 修 先 :国立保健医療科学院

- 研修期間 :2ヶ月間(研修の選択科目期間に実施)

- ■ 研修1週目~2週目 ・世界保健機関(WHO)ジュネーヴ本部研修

- ■ 研修3週目~5週目 ・感染症対策研修 ・国内外の外部組織に赴任

- ■ 研修6週目 ・中間報告書作成・提出

訪問滞在先例

WHO西太平洋地域事務局、フィリピン大学、厚生労働省、国立感染症研究所/検疫所等

- ■ 研修7週目 ・成果発表会用資料作成、 キャリアの相談会への参加

- ■ 研修8週目 ・成果発表会、修了証授与式、懇親会への参加

- 〈 研修内容例 ※covid19感染拡大の影響でプログラム内容に変更がある可能性があります 〉

教育指導体制

本院では、日常の診療業務と合わせて体系的、有機的に知識や手技を身に着けられるよう、診療科の枠を超えたセミナーや症例検討会、外科系手技の実習、一次・二次蘇生法の講習会等を随時開催しています。これらの講習会には皆さんがいずれ各診療科の専門医資格を受験する際に必要になるものも含まれており、本院での研修によって皆さんが専門研修さらには専門医取得へとスムーズにキャリアを重ねていけるように配慮されています。

このような教育体制に加えて、各診療科には教育熱心な指導医が数多く揃っています。どの診療科をローテートしても熱心なベッドサイドでの指導を受けることができます。また、希望する研修医は学会・研究会等での発表の指導を行っています。

がん診療に携わる医師が緩和ケアについての基本的な知識を習得し、治療の初期段階から緩和ケアが提供されるようにすることを目的とし、実施しています(年2回)。研修医は2年目から参加することができます。講義だけでなく、ロールプレイやグループワークなどの研修も含まれており、研修会の参加者には修了証書が発行されます。

月1 回、外科専門医を基礎とする外科系 9 診療科の教員・病棟医・研修医等が集まり、症例検討会及び大学病院で行われている先端医療のレクチャーを行います。

研修医はローテートしている診療科を問わず参加が可能です。各々の専門が異なる外科医同士の質疑応答(例えば小児外科医から成人消化器外科医への質問等)は学会・研究会とは違った面白さがあり、当院の外科系診療科の連携を感じることができます。年2回、若手・中堅外科医の指導による結紮・縫合実習もあります。

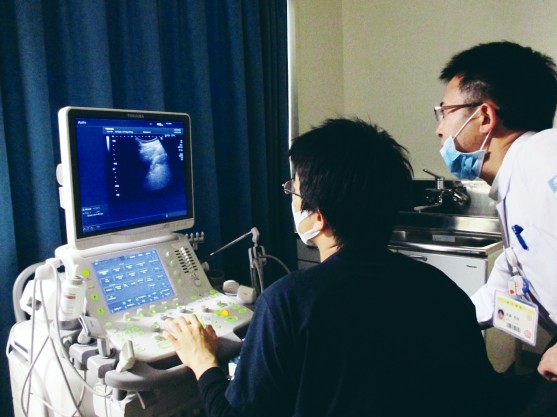

検査部 (エコー室・細菌検査室等)主催のセミナーで、心エコーや腹部エコーの実技ハンズオンセミナー、グラム染色法の実技講習会などが行われています。エコーのハンズオンセミナーでは、基本画像の描出手技や評価方法について時間をかけて学ぶことができます。また、光学診療部 (内視鏡室)主催で研修医向けの上部消化管内視鏡のハンズオンセミナーも開催されています。内視鏡の基本手技を、講義とシミュレーターを用いた実技演習を組み合わせながら身につけることができます。

医学における臨床研究の重要性を知ってもらい臨床研究者としての考え方の基礎を身につけることを主眼にするプログラムで、金曜日昼にミニレクチャーを開催しています。各診療科で臨床医として働きながら、一流の臨床研究を実践している研究者の講演は、臨床と研究の両方に興味を持つ研修医・医学生に大変好評です。また、臨床研究には不可欠な生物統計学のレクチャーなども行われています。リサーチマインドを持った臨床医・研究医を育てたいという本院特有のプログラムです。

年次報告書、プログラム変更・届出書等

医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成15年6月12日付け医政発第0612004号。令和6年1月19日一部改正)に基づき提出した年次報告書等については、下記の通りです。(※令和7年5月30日更新)

● 01 様式A-10(臨床研修病院年次報告書)(PDF) ▶

● 02 様式A-10 別表(病院群の構成等)(PDF) ▶

● 03 様式A-10 別紙1(研修管理委員会名簿と開催回数)(PDF) ▶

● 04 様式10 別紙2(患者数・研修医数)(PDF) ▶

● 05-1_様式10 別紙3プログラム概要(A、B)(PDF) ▶

● 05-2_様式10 別紙3プログラム概要(広域連携型)(PDF) ▶

● 05-3_様式10 別紙3プログラム概要(小児科重点)(PDF) ▶

● 05-4_様式10 別紙3プログラム概要(産婦人科重点)(PDF) ▶

● 06 様式A-10 別紙4(指導医名簿)(PDF) ▶

● 07 2026年度研修プログラム冊子(PDF) ▶

● 08 様式A-10 別紙5(時間外・休日労働時間数)(PDF) ▶